Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Дипломная работа: Модернизация телефонной сети Аккольского района Акмолинской области

Дипломная работа: Модернизация телефонной сети Аккольского района Акмолинской области

Аннотация

В настоящем дипломном проекте рассмотрены вопросы модернизации телефонной сети с. Урюпинка Аккольского РУТ Акмолинской области. В проекте анализировано существующее положение сети, выбрано оборудование. В качестве оптимального оборудования выбрана ЦСК «Квант» (Россия).

Реконструирована существующая местная кабельная сеть и решена проблема по межстанционным линиям.

В проекте также рассчитаны основные показатели качественной работы сети, а также технико-экономические показатели. Разработаны инженерные решение по ОБЖ и экологии.

Введение

Принято считать, что развитие телефонной связи в мире началось в 1876 году, который был отмечен получением Александром Грэхемом Беллом патента на изобретение электромагнитного телефона. Из истории развития техники известно, что похожие изобретения были сделаны задолго до 1876 года. Но по ряду причин эти разработки не были официально зарегистрированы. Следуя общепринятым нормам патентоведения, Александр Грэхем Белл считается первооткрывателем телефонной связи [17].

Термин "Телефонная сеть" трактуется как вторичная сеть, предназначенная для передачи телефонных сообщений. Телефонная сеть общего пользования (ТФОП) имеет однозначный перевод – Public Switched Telephone Network (PSTN). В зависимости от уровня иерархии ВСС РК различают международную, междугородную, внутризоновые и местные телефонные сети.

В качестве коммутационного оборудования на ТФОП используются телефонные станции и телефонные узлы. Телефонная станция (далее будут рассматриваться только автоматические телефонные станции – АТС) – это коммутационная станция, обеспечивающая подключение абонентов к ТФОП. Телефонный узел – это коммутационный узел, предназначенный для установления транзитных соединений на ТФОП [17].

Необходимость в разработке новых принципов построения сетей электросвязи возникает, как правило, при появлении каждого нового поколения техники передачи и распределения информации. Для телефонной связи внедрение цифровых систем передачи и коммутации представляет собой характерный пример подобного процесса [7].

Взаимоувязанная сеть связи (ВСС) Республики Казахстан в начале 90-х вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Городские (ГТС) и сельские (СТС) телефонные сети претерпевают при цифровизации ВСС РК наиболее существенные изменения.

Первичная и телефонная сети в сельской местности имеют ряд специфических особенностей. Ресурсы СПС обычно используются для проводного вещания, телеграфной связи, организации арендованных линий, а функциональные возможности СТС – для построения внутрипроизводственных телефонных сетей (ВПТС), диспетчерских телефонных сетей (ДТС) и прочих атрибутов системы управления бывших колхозов и совхозов. Эти причины послужили основанием для создания еще одного руководящего документа – "Принципы организации электросвязи в сельской местности".

При разработке основных принципов построения национальной системы электросвязи целесообразно тщательно анализировать соответствующие международные рекомендации и стандарты. Можно перечислить несколько причин, подтверждающих справедливость этого утверждения: во-первых, только соблюдение упомянутых рекомендаций и стандартов обеспечит надежную и качественную международную связи, в которой нуждается любая страна, стремящаяся к интеграции в международное сообщество; во-вторых, эти рекомендации и стандарты представляют собой результаты работы международных исследовательских центров, какими являются, например, ССЭ и ETSI; не использовать созданный ими потенциал вряд ли разумно; в третьих, ни использование импортной, ни экспорт собственной техники невозможны без внесения соответствующих коррекций в аппаратно-программные средства оборудования электросвязи для согласования его основных характеристик и требований национальной сети.

В настоящем дипломном проекте с учетом выше перечисленных условии и требовании рассматривается вопросы модернизации телефонной сети с. Урюпинка Аккольского РУТ Акмолинской области. В качестве АТС выбрана коммутационная система КВАНТ-Е.

Данная коммутационная система была известна в варианте квазиэлектронных АТС (были созданы по решению ВПК в 70-е годы). В 1989 году разработано второе поколение АТС ‘КВАНТ’, уже цифровых под условным названием ‘КВАНТ-СИС’ (справочно-информационных служб).

С 1995 года началось производство АТС следующего - третьего поколения АТС КВАНТ - в Евроконструктиве. С каждым поколением улучшались технические и эксплуатационные показатели АТС. Пример: АТС КЭ 2048 NN - 25-30 стативов,1,5 Вт/N; АТС Э CИC 2048 NN - 10-12 стативов, 2,0 Вт/N; КВАНТ Е (1996 г.) 2048 NN - 3 статива, 0,6 Вт/N; КВАНТ Е (1998 г.) 2048 NN - 2 статива, 0,5 Вт/N.

В настоящее время систему производят следующие предприятия- разработчики: Квант-Интерком (г. Рига, Латвия); Квант - Спб (г. Санкт-Петербург, Россия). Предприятия - изготовители: ГАО ВЭФ (г. Рига, Латвия); АО ИМПУЛЬС (г. Москва, Россия); АО СОКОЛ (г. Белгород, Россия); Завод автоматики (г. Екатеринбург, Россия); Завод ТЕСТ (г. Ромны, Украина); Завод ТА (г. Львов, Украина); ЗСТ (г. Благоевград, Болгария).

Кроме замены АТС при модернизации телефонной сети с. Урюпинка расширена местная кабельная сеть, заменена система передачи с межстанционными линиями связи.

1. Аналитические исследования по теме проекта и разработки по их технической реализации

1.1 Географическо-экономические особенности региона

Акмолинская область, находясь в центре Евразии, граничит с несколькими областями Казахстана и является сегодня – одним из крупных инвестиционно привлекательных регионов Северного Казахстана. Располагая уникальными природными богатствами – хромитовые, медно-цинковые, золотосодержащие, никель-кобальтовые, титано-циркониевые руды, в сочетании с выгодностью географического расположения и обеспеченностью транспортными и коммуникационными системами, область по праву заслуживает особого внимания инвесторов. Свидетельством тому являются успешно действующие в нашем регионе иностранные и совместные предприятия, представляющие интересы компаний таких стран мира, как Китай, США, Великобритании, Германии, Турция, Испании и др. Уровень технологий и интеллектуального потенциала региона отвечает современным требованиям рынка и способен осваивать новые виды продукции. Немаловажную роль для развития области играет и столица Республики Казахстан город Астана.

Наша область предлагает возможность для инвестирования и развития таких отраслей промышленности как: горнодобывающая, обрабатывающая и легкая промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство.

Акмолинская область, занимая выгодное географическое положение, располагает развитой сетью транспортных коммуникаций. Железные дороги с крупными узловыми станциями соединяют важные направления север с югом, запад с востоком.

В 2006 году Акмолинская область достигла хороших темпов, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере. В 2006 году позитивный характер экономического развития сохранился, о чем свидетельствуют увеличение производства товаров и услуг почти во всех отраслях и сферах экономики, рост инвестиций в основной капитал, умеренные темпы инфляций, сохранение роста реальных доходов населения и внутреннего потребления. По сравнению с 2005 и 2004 годами производство промышленной продукции увеличилось на 16,2%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности рост составил 24%, обрабатывающей промышленности-2,6%. В 2006 г. произведено промышленной продукции в действующих ценах на сумму 273,7 млрд.тенге. Индекс физического объема производства продукции по сравнению с 2005 годом и составил 116,2%. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по оценке составил 26,5 млрд тенге и снизился на 7% по сравнению с 2005 годом, что связано с низки по сравнению с прошлым годом урожаем. За 2006 год на развитие экономики и социальной сферы использовано 138,5 млрд. тенге инвестиций в основной капитал, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году.

Рассматриваемый в дипломном проекте Аккольский район расположен в южной части Акмолинской области. Образован в 1928 году. Площадь около 6,9 тыс. км². Население свыше 30 тысяч. Средняя плотность населения 5,6 чел. на 1 км².

На территории Аккольского района 9 сельских и 1 городская администрации. Административный центр района – г. Акколь. Рельеф территории равнинно-мелкосопочный. Почвы: южные чернозёмы, глинистые и суглинистые в комплексе с солонцами. Климат континентальный, засушливый. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 300-350 мм. Район богат водными ресурсами таких как, реки: Талкара, Аксуат, Колутон; озёра - Жарлыколь, Итемген, Шортанколь, Балыктыколь.

На территории Акккольского района около 20 промышленных предприятий, 10 строительных и транспортных организации. Развивается субъекты среднего и малого бизнеса. Площадь сельскохозяйственных угодий 567,0 тыс. га, в том числе пашня 226,0, пастбища 318,5 тыс.га. Район в основном выращивает и экспортирует пшеницу.

В районе 39 дошкольных учреждений, 34 общеобразовательные школы, детская музыкальная школа, Дом школьника, ПТШ-10, 24 клуба, 4 Дома культуры, 39 лечебно-профилактических учреждений. Издаётся районная газета. По территории Аккольского района проходят железная дорога. Астана-Кокшетау - Макинск, автомобильная дорога Акколь-Астана и др.

На территории района находится: Аккольское месторождение мраморов, Аккольский щебёночный комбинат, Аккольский лесхоз, Месторождение гранитов, ремонтно-механический завод и другие организации.

Население по статистическим данным составляет: в городе – 16,110 человек, в сёлах - 15,837 человек. В районе наблюдается прирост населения.

1.2 Краткая характеристика сферы телекоммуникации

На 10.11.2006 г. Аккольские районные сети телекоммуникации имеют задействование абонентов ГТС и СТС в количестве 4774, при монтированной станционной емкости на 4674 номеров. В городской телефонной сети задействованная станционная емкость составляет 90% (2520 номеров). В качестве ЦС Аккольского РУТ с 2004 г. эксплуатируется SI- 2000.

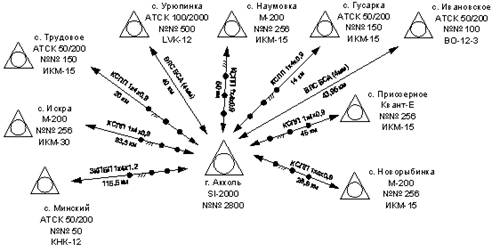

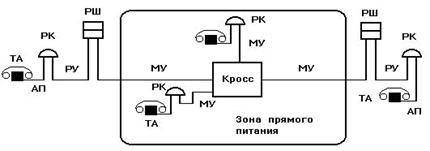

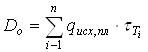

Сельские телефонные сети Аккольского РУТ состоит из девяти сельских оконечных станций (ОС) различных типов, а также центральной станции (ЦС) (рисунок 1.1).

На 10.11.2006 сельские сети задействованы на 94,8 %, при монтированной станционной емкости на 1974 номеров, задействовано – 1888 номера, в основном это абоненты квартирного сектора. В качестве оконечных станции (ОС) эксплуатируется АТСК 50/200, М-200, Квант-Е. Все сельские абоненты обеспечены выходом на междугороднюю и международную связь. На сельских станциях, где эксплуатируется АТСК 50/200 для постоянного контроля за работой установлены модемы.

Рисунок 1.1 – Схема организации связи Аккольского РУТ

В Аккольском районе постоянно проводятся работы по реконструкции и модернизации сферы телекоммуникации. Например, работы по подготовке помещения под новую электронную станцию, переключение абонентов существующей станции на населенных пунктах (АТСК 50/200 на цифровую), аналоговых оборудовании на аппаратуру ИКМ-30, телефонизация сел, где отсутствуют АТС и др.

На 2005 - 2007 годы планируется дальнейшая модернизация сельских телефонных станций АТСК-50/200 на электронные в остальных населенных пунктах. На второй и третий квартал 2007 и в начале 2008 годов планируется ремонт и реконструкция линейно-кабельного хозяйства во всех сельских населенных пунктах для дальнейшего увеличения количества абонентов.

Планируется подготовка новых помещений под АТС в селах. Для более качественной работы соединительных линий между ЦС и ОС планируется капитальный ремонт кабельных линий в селах Приозерное, Искра, Трудовое. Сводные сведения о состоянии телекоммуникаций СТС (таблица 1.1).

Из таблицы 1.1 видно, что в рассматриваемом участке с. Урюпинка эксплуатируется АТСК-100/2000 и в качестве каналообразующего оборудования -LVК-12. Данные системы в настоящее время не выпускается заводом-изготовителем, из-за этого отсутствует ремонтная база. Наряду физическим износом стоит и моральный износ.

Таблица 1.1 – Сводные сведения о состоянии телекоммуникаций СТС

|

№ п/п |

Наименование станции |

Наименование населенного пункта |

Система коммутации |

Монтированная емкость, номеров | Система передачи |

Тип направляющей системы |

Расстояние от ЦС-ОС, км | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 1 | ЦС | г. Акколь | SI-2000 | 2800 | ||||

| 2 | ОС-1 | Искра | М-200 | 256 | ИКМ-30 | КСПП 1*4*0,9 | 93,5 | подключен к ОС-1 с. Степок с РСМ-11 |

| 3 | ОС-2 | Новорыбинка | М-200 | 256 | ИКМ-15 | КСПП 1*4*0,9 | 28,9 | подключен к ОС-2 с. Калинино и с. Курлыс с прямыми номерами |

| 4 | ОС-3 | Трудовое | АТСК50/200 | 150 | ИКМ-15 | КСПП 1*4*0,9 | 20,0 | подключен к ОС-3 с.Подлесное и с. Кирово с прямыми номерами |

| 5 | ОС-4 | Гусарка | АТСК50/200 | 150 | ИКМ-15 | КСПП 1*4*0,9 | 14,0 | |

| 6 | ОС-5 | Наумовка | М-200 | 256 | ИКМ-15 | КСПП 1*4*0,9 | 50,0 | подключен к ОС-5 с. Виноградовка и с.Орнек, с. Филиповка прямыми номерами |

| 7 | ОС-6 | Урюпинка |

АТСК100/ 2000 |

500 | LVK-12 | ВЛС БСА (4мм) | 40,0 | подключен к ОС-6 с. Амангельды и с.Ерофеевка, с. Малоалександровка с прямыми номерами |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 8 | ОС-7 | Приозерное | Квант-Е | 256 | ИКМ-15 | КСПП 1*4*0,9 | 45,0 | подключен к ОС-7 с.Лидиевка с прямыми номерами |

| 9 | ОС-8 | Ивановское | АТСК50/200 | 100 | ВО-12-3 | ВЛС БСА (4мм) | 43,95 | |

| 10 | ОС-9 | Минский | АТСК50/200 | 50 | КНК-12 | ЗКПБП 1*4*1,2 | 115,5 |

Примечание: Кроме выше указанных не телефонизированных сел (таблица 1.1): Малый Барап, Красный горняк, Кзыл-ту, Кенес, Радовка, Красный Бор непосредственно соединены к ЦС и имеют прямые номера.

1.3 Сравнительная оценка характеристик современных систем коммутации

Цифровые системы коммутации более эффективны, чем однокоординатные системы пространственного типа. Основные преимущества цифровых АТС: уменьшение габаритных размеров и повышение надежности оборудования за счет использования элементной базы высокого уровня интеграции; повышение качества передачи и коммутации; увеличение числа вспомогательных и дополнительных служб; возможность создания на базе цифровых АТС и цифровых систем коммутации интегральных сетей связи, позволяющих внедрение различных видов и служб электросвязи на единой методологической и технической основе; уменьшение объема работ при монтаже и настройке электронного оборудования в объектах связи; сокращение обслуживающего персонала за счет полной автоматизации контроля функционирования оборудования и создания необслуживаемых станций; значительное уменьшение металлоемкости конструкции станций; сокращение площадей, необходимых для установки цифрового коммутационного оборудования. Недостатки цифровых АТС: высокое энергопотребление из-за непрерывной работы управляющего комплекса и необходимости кондиционирования воздуха [4].

Особенности цифровых коммутационных устройств с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) сигналов: процессы на входах, выходах и внутри устройств согласованы по частоте и времени (синхронные устройства); цифровые коммутационные устройства являются четырехпроводными в силу особенностей передачи сигналов по цифровым системам.

В цифровой коммутационной системе функцию коммутации осуществляет цифровое коммутационное поле. Управление всеми процессами в системе коммутации осуществляет управляющий комплекс. Цифровые коммутационные поля строятся по звеньевому принципу. Звеном является группа (T- (time-время), S- (space-пространство) или S/T-) ступеней, реализующих одну и ту же функцию преобразования координат цифрового сигнала. В зависимости от количества звеньев различают двух-, трех- и многозвенные цифровые коммутационные поля. Общие характеристики широко распространенных цифровых АТС приведены в конце пояснительной записки в таблице 1 [П.А.].

В качестве сельских АТС (ЦС, УС, ОС, УПС) в нашей Республике большое распространение получили цифровые АТС фирмы Iskatel (SI-2000), МТА (М-200), Неташ (DRX-4) и другие. В настоящем дипломном проекте рассмотрим подробнее характеристики систем DTS-3100, DRX-4 и КВАНТ-Е.

Цифровая АТСЭ типа DTS-3100. Данная система является мощной и гибкой цифровой электронной коммутационной системой для Казахстанских сетей связи. Она отвечает всем современным требованиям. Благодаря применению современных технологий микросхем, компьютеров, программного обеспечения и, прежде всего, взаимосвязь и услуги. DTS–3100 может применяться для сельской станции малой емкости и для местной или узловой - междугородней станции большой емкости [4].

Модульность аппаратного и программного обеспечения позволяет ей адаптироваться к любым условиям сети. Новые технологии могут применяться в DTS–3100 без изменения структуры системы.

Концепция построения системы коммутации DTS–3100 является открытая структура, обеспечивающая гибкость и модульность. С внедрением этой концепции облегчается расширение и модифицирование системы, и она может легко сочетаться с технологическим развитием. Наиболее важным аспектом является реализация технологии структуры независимой системы. Это значить, что прогресс в области компьютерной и полупроводниковой технологии оказывает влияние на цифровую коммутационную систему. Это повлияет не только на производство оборудования связи, но и на управление использования. Решением этого является внедрение функциональной модульности.

Все функциональные модули в DTS–3100 разработаны на открытой основе для обеспечения легкости интеграции новых функций. Метод сигнализации между функциональными модулями стандартизирован. Ряд функциональных модулей образует подсистему.

Ключевые цели при разработке DTS–3100: гибкость для принятия новых характеристик; легкость расширения системы и сохранение линий цен; большая емкость, применимая к большим городам; адаптация к различным территориям (городским или столичным); высокая эффективность и надежность; облегчение применения программного обеспечения.

Что касается отличительным чертам, то можно сказать, что система DTS–3100 обеспечивает разнообразные и многосторонние характеристики, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к современной коммутационной сети: широкий диапазон применения; большие возможности; структура мультипроцессора; параллельная операционная система; язык программирования CHILL/SDL; система управления базой данных; конфигурация резервирования.

Технические данные. DTS–3100 нашла применение в качестве АТС: местной коммутации; узловой коммутации; междугородной коммутации; цифровой сети интегрированных услуг.

Емкость системы DTS–3100: оконечная абонентская нагрузка - не более 120 000 линий; оконечная межстанционная нагрузка - не более 60 480 линий; емкость трафика - максимально 27 000 Эрл; проводимость вызовов - не более 1200 000 вызовов в ЧНН.

Емкость коммутационного модуля выносного доступа: емкость трафика – более 20 Эрл; оконечная абонентская нагрузка - не более 8 192 линий; проводимость вызовов - не более 100 000 попыток вызова в ЧНН.

Звено сигнализации ОКС 7 - не более 128 звеньев.

Интерфейс передачи ИКМ: 2.048 Мб/с (система ИКМ-30) по рекомендациям МККТТ G. 732, G. 711; 1.544 Мб/с (система ИКМ-24) по рекомендациям МККТТ G. 733, G. 711.

Процессор - MC 68030. Язык программирования – C++, CHILL, Ассемблер.

Размер стойки (ширина х глубина х высота): 750 ![]() 550

550![]() 2,140 мм.

2,140 мм.

Питание: 48В (от 42В до 57В) постоянный ток.

Потребление мощности - 0,85 Вт/ линия.

Рабочие условия окружающей среды: относительная влажность - 20% - 65%.

Условия эксплуатации. Абонентская линия: сопротивление линии: не более - 2 000 Ом; сопротивление изоляции: не менее - 20 000 Ом.

Характеристики передачи:

а) вносимые потери (номинальные потери): цифровая на цифровую - дБ: 0; аналоговая (2W) на цифровую - дБ: 0; аналоговая (2W) на аналоговую (2W) - дБ: 0; (Реальные потери будут зависеть от относительного национального уровня);

б) перекрестные помехи: между двух линий - дБ: 67 (ссылка на 1100 Гц, 0 дБмО);

в) обратные потери: Четыре провода: 16 дБ (от 300 до 500 Гц, от 2500 до 3400 Гц) против баланса сети; 20 дБ (от 500 до 2500 Гц) против баланса сети. Два провода: 14 дБ (от 300 до 500 Гц, от 2000 до3400 Гц) против 600 Ом; 18 дБ (от 500 до 2000 Гц) против 600 Ом;

г) шум: измеренный шум - dBmO: < 65; неизмеренный шум - dBmO: < -40;

д) уровень ошибок передачи: цель < ![]() на один канал.

на один канал.

Система DRX-4. Электронная станция DRX-4 представляет собой цифровую автоматическую систему коммутации, предназначенную для малых населенных пунктов, городских районов и предприятий в качестве оконечной, узловой, центральной сельской АТС, городской подстанции и учрежденческо-производственной АТС и соответствует международным стандартам МСЭ-Т.

Станция поддерживает исходящую входящую и транзитную связь, используя стандартные системы сигнализации местных телефонных сетей и сигнализации корпоративных телефонных сетей [6].

Благодаря модульной архитектуре и использованию преимуществ цифровой технологии коммутации станция на основе DRX-4 реализует наиболее оптимальное техническое решение в конкретных условиях.

Поддержка множества типов соединительных линий и сигнализаций позволяет легко вписать станцию в существующее окружение. Каналом связи с АТС верхнего уровня могут быть цифровой поток, передаваемый по РРЛ, волоконно-оптическому или медному кабелю, или аналоговая линия.

На месте центральной станции DRX-4 может успешно заменить станции АТСК100/2000, подключаясь непосредственно к АМТС. При этом кроме обслуживания связи внутри района, обеспечивается выход на внутризоновую и междугородную сеть. В этой конфигурации станция может осуществлять автоматические соединения или соединения с участием оператора междугородной связи.

Система DRX-4 представляет собой цифровую АТС с распределенным микропроцессорным управлением. Система имеет программное управление и распределенную структуру процессорных шин. Распределенное управление поддерживается с помощью управляющих протоколов связи данных высокого уровня, передаваемых на скорости до 2,048 Мбит/с по дублированным управляющим шинам [6].

Микропроцессоры плат МХС и DTC, работающие на частоте 16 МГц, с помощью шины управления обеспечивают выполнение всех необходимых функций своего модуля емкостью до 160 аналоговых абонентских линий и 60 цифровых соединительных линий. Эти платы обеспечивают быструю загрузку своего основного программного обеспечения в оперативную память с терминала рабочего места управления и эксплуатации [6].

Система DRX-4 не нуждается в вентиляции или особых условиях эксплуатации. Для установки системы полной емкости достаточно площади в 18 м2. Электропитание системы полностью обеспечивается комплексной установкой KEBAN ключевого типа, с резервированием выпрямителей на 30 A по принципу n + 1, защитой от перенапряжения и схемой зарядки аккумуляторных батарей.

Структура программного обеспечения DRX-4 многофункциональная и многозадачная, обеспечивающая параллельное выполнение многих заданий. Режим реального времени обеспечивает активизацию и постановку в очередь процессов в соответствии с механизмом приоритетов. Процессы используют объектно-ориентированные структуры, поэтому любое сообщение между процессами обеспечивается точно определенным методом передачи данных. Задачи реального времени и данные обрабатываются 16-битовыми процессорами высокой степени интеграции. Программное обеспечение управляющих процессоров станции написано на языках АССЕМБЛЕР, C++, Visual Basic.

Оборудование DRX-4 обеспечивает работу на сельских телефонных сетях с закрытой системой нумерации, открытой без индекса выхода, открытой с индексом выхода, со смешанной пяти-шестизначной и шести-семизначной нумерацией. Характеристика системы DRX-4 приведена в таблице 1.2.

АТС системы КВАНТ-Е. "КВАНТ" - современная, надежная, экономичная и постоянно совершенствуемая цифровая система коммутации (ЦСК) с гибкой модульной структурой оборудования и программного обеспечения (ПО), разработанная фирмой “KVANT-INTERKOM”. Она предназначена в первую очередь для развития сетей электросвязи сельских административных районов (САР). Система может использоваться в сельском административном районе локально, в качестве районной АТС (РАТС), центральной станции (ЦС) или сельско-пригородного узла (УСП) райцентра, узловой (УС) или оконечной станции (ОС) сельской местности. Однако рациональным вариантом является комплексное внедрение ЦСК "Квант" в САР, при котором, благодаря наличию выносных коммутационных и абонентских модулей, система охватывает своим оборудованием одновременно все уровни иерархии сети сельского административного района, образуя наложенную цифровую сеть с централизованной технической эксплуатацией.

Таблица 1.2 - Характеристика системы DRX-4

| Максимальная абонентская емкость | До 4000 абонентских линий (ОРХ-4С-до 300 абонентских линий) |

| Емкость на статив | До 596 абонентских линий |

| Максимальное количество выносных концентраторов и их емкость | 2 по 500 абонентских линий |

| Максимальное число | |

| Аналоговых СЛ | 600 |

| Цифровых СЛ | 480 |

| Количество анализируемых цифр номера | 24 |

| Максимальное количество направлений маршрутизации | 32 |

| Цифровые стыки | 2 Мбит/с и 8 Мбит/с (электрический и оптический интерфейсы) |

| Аналоговые СЛ | 2-х, 4-х и 8-ми проводные типа Е&М; 4-проводные СЛ с внутриполосной сигнализацией 2600 Гц, 2100 Гц, 600 Гц/750Гц (ведомственные сигнализации) |

| Максимальная нагрузка на абонентскую линию | до 0,17 Эрл |

| Максимальная нагрузка на соединительную линию | до 0,7 Эрл |

| Количество попыток вызова в ЧНН | 50000 |

| Потребляемая мощность | 0,7 Вт/порт |

| Диапазон рабочих температур | 10-50°С |

На городских телефонных сетях (ГТС) с помощью цифровой системы коммутации "Квант" можно создавать наложенную цифровую сеть или цифровые "острова", применяя при этом систему в качестве опорных (ОПС), транзитных (ТС) и опорно-транзитных станций (ОПТС) практически любой емкости и централизуя техническую эксплуатацию соответствующего фрагмента сети. Использование выносных коммутационных модулей в качестве подстанций (ПС) и выносных блоков абонентских линий (БАЛ) в качестве концентраторов резко снижает затраты на сеть абонентских линий (АЛ).

На ведомственных сетях ЦСК "Квант" может использоваться как в качестве автономных учрежденческо-производственных АТС, так и для создания разветвленных цифровых сетей с централизованным техническим обслуживанием и любой требуемой топологией (полносвязной, радиальной, древовидной, смешанной), обеспечивая при этом предоставление ведомственным абонентам широкого спектра разнообразных специфических услуг [22].

Возможная емкость станций системы "Квант-Е" определяется модульным построением структуры АТС, а также требуемым соотношением между числом АЛ и СЛ. Станция минимальной емкости образуется из одного коммутационного модуля. В зависимости от комплектации такой станции блоками БАЛ ее емкость составляет от 100 АЛ (один БАЛК) до 2048 АЛ и до 420 СЛ внешней связи [22].

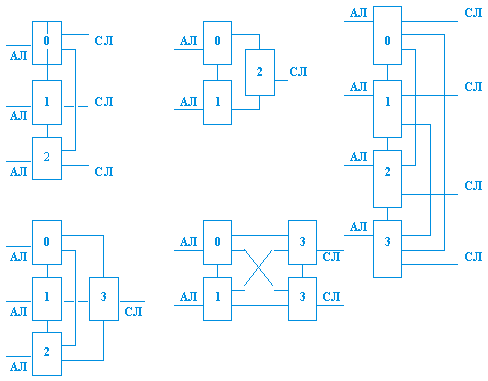

Использование многомодульной структуры позволяет создавать станции емкостью до 30 тысяч АЛ. Блоки УКС 32x32 десяти КМ образуют цифровое коммутационное поле (ЦКП) опорно-транзитной станции, содержащее звенья А и В пространственно-временной коммутации. Групповые тракты (ГТ) перемычек (П) в поле звена В каждого УКС равномерно, по два, распределяются по остальным УКС звена В и используются для связи между модулями звена А и для транзитных соединений между подключенными к ЦКП пучками СЛ.

Соединения в цифровом коммутационном поле проходят, в зависимости от направления, через разное число звеньев : связь абонентов одного КМ - через звено А; разных КМ - через звенья А-В-А; внешние соединения - через звенья А-В; транзитные соединения СЛ одного КМ - через звено В, СЛ разных КМ - через два звена В-В.

Коммутационные модули на базе вновь разрабатываемых блоков УКС-128 позволят экономически эффективней по сравнению с УКС-32 строить станции средней емкости, а также создавать ОПС (Опорная станция), ОПТС (Опорно-транзитная станция) и ТС (Транзитная станция) практически сколь угодно большой емкости.

Процедура наращивания емкости станции или подключения новых направлений связи в процессе эксплуатации не требует перекомпоновки имеющегося оборудования и длительного прерывания обслуживания вызовов. Все необходимые подключения и их активизация осуществимы в промежутке времени от 24.00 до 5.00.

1.4 Выбор оптимальной АТС и постановка задачи

Сравнивая общие технические характеристики различных систем, а также архитектуру и возможности трех распространенных систем (DTS-3100, DRX-4 и КВАНТ-Е) выбираем самую оптимальную. Критериями в данном случае является доступная цена, пригодность в сельских сетях, обеспечение современных услуг связи и т. д. Для настоящего дипломного проекта самой экономичной и оптимальной является Квант-Е фирмы “KVANT-INTERKOM”.

Цифровая система коммутации "КВАНТ" имеет модульное построение, территориально распределенную коммутацию, децентрализованное программное управление и возможности централизации технического обслуживания. Модульная архитектура системы коммутации "Квант" и наличие двухступенчатой иерархии выносов (опорная станция - выносной коммутационный модуль - выносной абонентский модуль) позволяют распределять оборудование системы по всей территории города или сельского административного района, образуя наложенную цифровую сеть или цифровой "остров" практически любой требуемой конфигурации и емкости с организацией ЦТЭ всего оборудования системы "Квант".

Данным проектом предлагается модернизация телефонной сети с. Урюпинка Аккольского района Акмолинской области. Планируемая модернизация телефонной сети с. Урюпинка Аккольского района Акмолинской области создает предпосылки стабильного роста междугородного и международного трафика, предоставления высокоскоростных услуг передачи данных и предоставление в аренду цифровых каналов.

Модернизация телефонной сети с. Урюпинка необходима для устранения всех недостатков работы сети телекоммуникаций, что повлияет на увеличение количества абонентов, принесет оператору стабильный финансовый рост, дополнительно позволит увеличить рынки по предоставлению услуг телекоммуникаций, и соответственно увеличит денежный поток.

Своевременная замена аналоговой системы связи на электронную АТС и расширение рынка по предоставлению услуг телекоммуникаций обеспечит существенное превосходство в конкурентной борьбе с компаниями, которые в настоящее время предоставляют аналогичные услуги [4].

Основной целью настоящего проекта являются: удовлетворение спроса на установку абонентского терминала; расширение и укрепление позиций оператора на рынке услуг связи; избежание потери потенциальных потребителей услуг связи; увеличение денежного потока оператора.

Основными задачами достижения реализации настоящего проекта являются: замена морально и физически устаревшей станции АТСК100/2000 общей монтированной емкостью 500 номеров и задействованной емкостью 489 номеров, процент задействования которой составляет 86,2%, на современную ЭАТС емкостью 1000 номера с расширением станционной и линейной емкости на 500 номеров, что позволит значительно повысить качество предоставляемых услуг и соответственно увеличить исходящий трафик; переключение существующих абонентов на новую ЭАТС, строительство распределительной сети для новых абонентов.

Базисом стратегии проекта является удовлетворение спроса на установку абонентского терминала, завоевание лидерской позиции по предоставлению услуг телекоммуникаций, расширение рынка, предоставляя потребителям с. Урюпинка самые современные, качественные услуги связи.

Для достижения поставленных целей и задач, в удовлетворении спроса на установку абонентского терминала, проектом предлагается произвести своевременную реконструкцию линии связи в связи с заменой аналоговой АТС на ЦАТС.

2. Особенности цифровой системы коммутации «Квант-Е»

2.1 Архитектура цифровой системы коммутации «Квант»

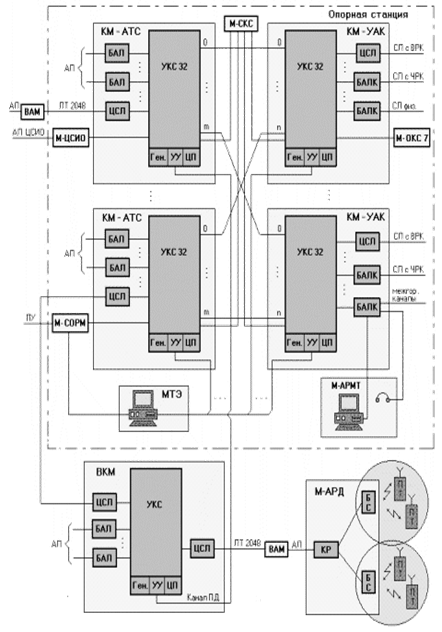

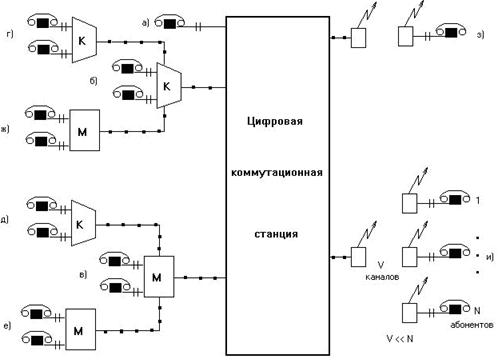

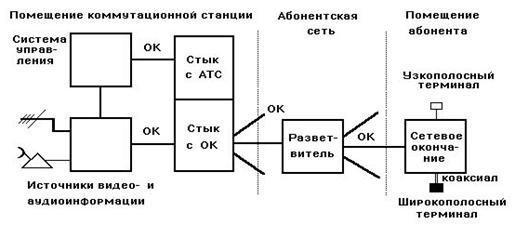

Общая архитектура системы "Квант" представлена на рисунке 2.1. Она базируется на следующих основных элементах: коммутационных модулях (КМ); блоках абонентских линий (БАЛ); модулях стыка с соединительными линиями (СЦТ, КСЛ); модуле технической эксплуатации (МТЭ).

Коммутационный модуль КМ состоит из универсальной коммутационной системы (УКС) и устройства управления (УУ). В состав УКС входят: блок пространственно-временной коммутации емкостью 32 или, в будущем, 128 32-канальных линий ИКМ (УКС-32 или УКС-128) и соответствующее сигнальное, генераторное и управляющее оборудование.

Блок УКС выполняет неблокируемые соединения любых каналов любых подключенных к нему групповых трактов (ГТ) ИКМ.

Коммутационные модули группируются для построения опорной, транзитной или опорно-транзитной станции требуемой емкости, либо выносятся в места концентрации абонентов. Выносной КМ (ВКМ) может быть одно или многомодульным и содержит собственно КМ, блоки БАЛ и модуль СЦТ стыка с цифровыми СЛ. Такой выносной коммутационный модуль автономно управляет соединениями и в структуре сети является независимой станцией, оставаясь, однако, частью системы коммутации "Квант" вследствие использования специфического внутрисистемного протокола сигнализации и наличия возможности управления от центра технической эксплуатации (ЦТЭ) системы. Некоторые варианты группирования КМ для построения станции средней емкости или многомодульного выносного коммутационного модуля даны на рисунке 2.1. Выбор конкретной конфигурации выполняется при проектировании, причем сразу же исключаются варианты с более, чем тремя звеньями для соединений в пределах станции.

Блоки абонентских линий БАЛ-К - на 128 АЛ с концентрацией 4:1. Уже налажено производство БАЛ-256. Блок включается в коммутационное поле КМ групповым трактом (ГТ) ИКМ, не предусматривает замыкания внутреннего сообщения и выполняет для абонентов стандартный набор функций BORSCHТ.

При необходимости подключения к БАЛ спаренных телефонных аппаратов и/или таксофонов в кассету БАЛК устанавливаются ТЭЗы с комплектами соответственно подключения спаренных аппаратов ПСАМ и таксофонов ПТАМ. ТЭЗ ПСАМ рассчитан на восемь АЛ со спаренными через блокиратор ТА. ТЭЗ ПТАМ обслуживает восемь АЛ таксофонов, обеспечивая для них контроль исправности и переполюсовку напряжения при ответе абонента. Все дополнительные комплекты ПСАМ, ПТАМ включаются между АЛ и АК. В опорную станцию или выносной коммутационный модуль могут включаться выносные абонентские модули (ВАМ) на базе БАЛК АТС-200 и АТС-100 [22].

АТС-100 может использоваться и как самостоятельная станция емкостью до 128 номеров, имеющая несколько направлений внешней связи по линиям ИКМ или по физическим либо уплотненным СЛ с декадным или многочастотным кодом. Возможно объединение в одном конструктиве двух блоков БАЛК в одну АТС-200 до 256 АЛ. На АТС-100 (АТС-200) обеспечиваются замыкание внутренней нагрузки и транзитные соединения между СЛ.

Рисунок 2.1 - Архитектура цифровой системы коммутации "Квант"

Модули стыка с соединительными линиями:

СЦТ - для цифровых, БАЛК с КСЛ для физических СЛ и для СЛ, оборудованных системами передачи (СП) с частотным разделением каналов (ЧРК). Каждый модуль занимает кассету. Модули СЦТ позволяют использовать во внешних и внутренних (т.е. к ВКМ и ВАМ) направлениях связи СЛ с временным разделением каналов (ВРК) - до шестнадцати стыков с групповыми трактами ИКМ (СГТ) со скоростью передачи 2048 кбит/с на один СГТ. Вместо любого СГТ 2048 возможно подключение СГТ15 для работы с системами ИКМ-15 со скоростью передачи 1024 кбит/сек. Подключение аналоговых СЛ к цифровой системе коммутации не рекомендуется, но если такая необходимость возникает, то модули КСЛ обеспечивают стык с любыми возможными на сети типами СЛ [22].

Модуль технической эксплуатации включает один или несколько компьютеров и, при необходимости, дополнительные внешние устройства ввода, вывода и хранения информации. В минимальной комплектации МТЭ устанавливается на каждой станции в качестве ее центра управления. Возможно использование МТЭ как ЦТЭ фрагмента цифровой сети, построенного на базе оборудования ЦСК "Квант".

Основа МТЭ - компьютер технической эксплуатации (КТЭ) типа IВМ-386 или выше. Он соединен через стыки RS 232 с управляющим устройством станции, на которой размещен МТЭ, и со внешними устройствами - накопителями на магнитных дисках, принтером, видеотерминалами дополнительных рабочих мест. Для связи с управляющими устройствами выносных коммутационных модулей и с внешним центром технической эксплуатации (ЦТЭ) КТЭ использует выделенные каналы передачи данных и модемы, обеспечивающие стык Х.25. После реализации ОКС №7 в цифровой системе коммутации "Квант" станет возможной замена каналов Х.25 на ОКС №7.

КТЭ автоматически или по директивам оператора управляет диагностикой и реконфигурацией оборудования, измерениями параметров нагрузки, электрическими измерениями параметров разговорных трактов и накоплением соответствующей статистической информации. Кроме этого, КТЭ тарифицирует все вызовы, обрабатывает данные аварийной сигнализации и выводит их на дисплей, принтер. Используя КТЭ, оператор может корректировать системные данные разных КМ. На цифровой сети, построенной на базе ЦСК "Квант", КТЭ главной станции выполняет роль центра технической эксплуатации (ЦТЭ). В этом случае все остальные станции и выносные модули системы "Квант" обслуживаются контрольно-корректирующим методом, без постоянного присутствия персонала.

2.2 Пропускная способность коммутационного поля и производительность системы управления

Цифровая система коммутации "Квант" предусматривает возможность подключения АЛ и СЛ (каналов) со средним использованием в час наибольшей нагрузки (ЧНН) от 0,2 до 0,9 Эрл.

Конфигурация коммутационного поля станции приведена в конце пояснительной записки [П.Б].

В этом диапазоне нагрузок (ЧНН) практически отсутствуют потери из-за занятости или недоступности всех возможных путей установления требуемого соединения в цифровом коммутационном поле. Высокая пропускная способность ЦКП обусловлена использованием неблокирующих УКС и крупных пучков каналов, кратных тридцати, между отдельными УКС. В частности, для коммутационного поля АТС на рисунке 2 [П.Б.] потери не превысят 0,001 при включении АЛ и СЛ с предельными параметрами нагрузки. Норма потерь в ЦКП из-за невозможности установить соединение от конкретного входа (канала) к требуемому направлению связи (в режиме группового искания) или к требуемому выходу (каналу) в режиме линейного искания установлена равной соответственно 0,001 и 0,003. Это соответствует пропускной способности поля одномодульной станции или выносного коммутационного модуля 900 Эрл.

В ЦСК "Квант" каждый КМ имеет собственное управляющее устройство, т.е. система управления является децентрализованной и ее производительность наращивается одновременно с наращиванием емкости цифровой коммутационной системы. Управляющие устройства отдельных КМ работают независимо, взаимодействуя при обслуживании вызовов с помощью внутрисистемных каналов сигнализации (ВССК). Производительность отдельного УУ (Управляющего устройства) определяется в основном типом процессора IВМ-совместимого компьютера.

В предположении, что на станции нагрузки АЛ и СЛ в среднем примерно поровну делятся на исходящие и входящие, а средняя длительность одного занятия порядка 100 с, число вызовов, поступающих на станцию от одной АЛ и СЛ при предельном использовании всех АЛ и СЛ составляет в среднем 3,6 и 16,2 выз/ч. Учитывая возможную неравномерность распределения нагрузок АЛ и СЛ на исходящие и входящие, а также возможное уменьшение средней длительности занятия, число вызовов, которое должно обслуживаться в ЧНН с гарантией отсутствия перегрузки системы управления, установлено равным 5Nал + 20Nсл, где Nал и Nсл - число подключенных АЛ и СЛ.

Устройство управления на базе компьютера может обслуживать до 100000 выз/ч, что позволяет гарантировать отсутствие перегрузок в любых сочетаниях числа АЛ и СЛ [22].

2.3 Соединительные линий и взаимодействия между станциями

В цифровой системе коммутации "Квант" предусмотрены разные типы СЛ. Внутрисистемные СЛ, а также СЛ к цифровым АТС и АМТС других типов могут быть только цифровыми. Линии к аналоговым станциям должны быть цифровыми как правило. Их применение, в сравнении с аналоговыми СЛ, повышает надежность и качество трактов передачи, упрощает двустороннее и универсальное использование СЛ и соблюдение норм затухания, а также сокращает номенклатуру линейного оборудования ЦСК. Стык c ЦСЛ - типа А в соответствии с рекомендациями G.703 и G.812 МККТТ. Модуль СЦТ стыка с цифровыми трактами позволяет подключать внутрисистемные и внешние ЦСЛ, сгруппированные в линейные тракты 2048 или 1024 кбит/с с использованием линейного кода АМI или HDB3.

При необходимости допускается экономически обоснованное подключение к цифровой системе коммутации "Квант" внешних аналоговых СЛ. Стыки с ними - типа C1 (для СЛ с ЧРК) и типа C2 (для ФСЛ) в соответствии с рекомендациями Q.517, Q.522, Q.543 и Q.544 МККТТ. Модуль БАЛК с КСЛ стыка с ФСЛ содержит комплекты СЛ (КСЛ) разных типов, позволяющие использовать:

- трехпроводные СЛ, ЗСЛ и СЛМ одностороннего действия с сопротивлением шлейфа до 3000 Ом для СЛ и ЗСЛ и до 2000 Ом для СЛМ, сопротивлением провода "с" до 700 Ом, изоляции - не менее 150 кОм и с емкостью до 1,6 мкФ для СЛ и ЗСЛ и до 1,3 мкФ дл СЛМ;

- двухпроводные СЛ одностороннего действия и универсальные двусторонние с сопротивлением шлейфа до 2000 Ом, изоляции - свыше 50 кОм и емкостью до 1 мкФ.

КСЛ стыка с линиями, уплотненными СП ЧРК позволяет организовывать в четырехпроводных каналах СП односторонние СЛ, ЗСЛ или СЛМ, а также двусторонние универсальные СЛ.

ТЭЗ стыка с АЛ (САЛ) устанавливается при необходимости вместо одного из ТЭЗов АК2.

Максимально допустимое число направлений внешней связи в ЦСК "Квант" ограничивается лишь технически возможным для конкретной конфигурации системы числом подключаемых линейных трактов.

Взаимодействие АТС "Квант" со встречными АТС (АМТС) внешних направлений связи происходит путем обмена линейными и управляющими сигналами (ЛУС). По внешним ЦСЛ линейные и декадные адресные сигналы передаются в соответствующих сигнальных канальных интервалах (КИ) линейных трактов. В этих КИ, в зависимости от используемого способа кодирования линейных сигналов, за каждым разговорным каналом ЛТ можно закрепить 1...4 ВСК. Преобразование линейных сигналов, принимаемых из ВСК, во внутрисистемный формат, передачу их в управляющее устройство КМ по внутрисистемному сигнальному каналу (ВССК) и обратные действия для сигналов от УУ в ЦСЛ выполняет контроллер СГТ модуля СЦТ. В СГТ могут программно задаваться любые стандартные коды линейной сигнализации.

Для многочастотной сигнализации модуль СЦТ прозрачен. Обмен двучастотными комбинациями кода "2 из 6" обеспечивается подключением через коммутационное поле цифровых многочастотных генераторов (ГРИ) и приемников (БЦА) соответственно. Возможен любой метод многочастотного обмена - импульсный челнок, импульсный пакет и без интервальный пакет.

При включении в ЦСК "Квант" аналоговых физических СЛ выбор типа КСЛ определяется проводностью линий, способом их использования (одно или двусторонние) и способом обмена линейными управляющими сигналами в соответствующем направлении. Собственно КСЛ обеспечивают обмен линейными сигналами постоянного тока и батарейными импульсами декадного кода. При включении универсальных двусторонних ФСЛ возможна сигнализация временным кодом с индуктивным способом передачи управляющих сигналов. Взаимодействие КСЛ с УУ КМ - по ВССК. Для многочастотной сигнализации модуль КСЛ выполняет только аналого-цифровое преобразование двухчастотных кодовых комбинаций.

Для аналоговых СЛ с ЧРК можно использовать разнотипные КСЛ, обеспечивающие стандартные способы обмена ЛУС по СЛ, ЗСЛ или СЛМ, образованным каналами СП. В зависимости от типа СП ЧРК и системы оборудования встречной станции линейные и декадные адресные сигналы передаются по разговорным каналам частотой 2600 Гц, по одному или двум ВСК, или же по одному ВСК и одному сигнальному каналу в разговорном спектре. Для двусторонних универсальных СЛ возможно использование временного кода.

В целом модули СЦТ и КСЛ обеспечивают по любым типам СЛ взаимодействие ЦСК "Квант" со всеми имеющимися на сетях связи типами декадно-шаговых, координатных, квазиэлектронных и электронных станций, а также с перспективными цифровыми системами коммутации разных типов. Из международно согласованных стандартных систем сигнализации также предусмотрены R2, R1.5, а в 1997 г. будет внедрена система сигнализации №7 по общему каналу сигнализации (ОКС №7), что существенно расширит возможности взаимодействия с любыми современными цифровыми системами коммутации и позволит создавать на базе АТС системы "Квант" сети ЦСИО.

2.4 Внутристанционная сигнализация и система синхронизации

Внутрисистемная сигнализация в цифровой системе коммутации "Квант" организована по шестнадцатым КИ всех внутренних трактов ИКМ между модулями системы (КМ, ВКМ, БАЛ, СЦТ, КСЛ). В каждом КМ эти ВССК постоянно проключены блоком УКС 32х32 на нулевой тракт ИКМ к устройству канала ввода-вывода КВВ9, которое временно хранит, преобразовывает и передает сигнальную информацию из управляющего устройства в ВССК и наоборот.

Система синхронизации АТС "Квант" построена следующим образом. Каждый УКС оборудован собственным дублированным тактовым генератором второго уровня иерархии (ТГ2) с кварцевой стабилизацией. Роль ТГ2 выполняет ГРИ УКС. Разные УКС станции соединяются друг с другом с помощью блока синхронизации коммутационных систем (СКС), оборудованной ТГ1 (ГЭС). Генератор ТГ1 имеет повышенную стабильность, является ведущим для ТГ2 КМ и синхронизирует их работу, а также работу подключенных к ним модулей СЦТ, КСЛ. При наличии нескольких ТГ1 один из них назначается ведущим. Возможно подключение к ТГ1 и внешних эталонных ТГ. Генераторы ТГ1 разных станций системы "Квант" могут также взаимно синхронизировать друг друга.

На выносном коммутационном модуле используются ТГ, синхронизируемые со стороны опорной станции путем выделения блоком СЦТ ВКМ тактовых частот из групповых сигналов соответствующих трактов ИКМ [4].

Синхронизация работы выносного абонентского модуля обеспечивается выделением тактовых частот из групповых сигналов трактов ИКМ от опорной станции или выносного коммутационного модуля.

Любой ТГ2 или ТГ1 при пропадании ведущих синхросигналов переходит в режим самостоятельной работы [4].

2.5 Вопросы по электропитанию и размещению оборудования

Источником энергии для станций и выносных модулей системы "Квант" служит сеть переменного тока 380/220 В, напряжение которой преобразуется в основное опорное постоянное напряжение питания 60 В с допустимыми пределами изменения 54...72 В. Пропадание или снижение опорного постоянного напряжения ниже 54 В приводит к останову станции (ВКМ, ВАМ). После появления напряжения работоспособность оборудования автоматически восстанавливается за время не более трех минут [22].

Все постоянные напряжения питания оборудования, а также переменные напряжения резервного питания критически важных элементов ЦСК (компьютера технической эксплуатации и его внешних устройств) образуются вторичным преобразованием опорного напряжения 60 В. Используются комбинированные блоки БПК и БПКМ, обеспечивающие напряжения + - 5 ± 0,25 В и + -12 ± 0,50 В. Все блоки вторичного электропитания имеют защиту от коротких замыканий на выходе и автоматически восстанавливают рабочий режим при устранении замыкания При непосредственном питании оборудования напряжением 220 В в соответствующих кассетах устанавливается блок БП 220-60.

Опорные станции и выносные модули системы комплектуются также буферными или отдельными аккумуляторными батареями, обеспечивающими не менее, чем трехчасовое для ОПС, ТС или ОПТС и шестичасовое для ВКМ снабжение напряжением 60 В при пропадании сети переменного тока. Для станций емкостью свыше 4000 АЛ рекомендуется предусматривать два независимых фидера питания 380/220 В. Общая мощность электропотребления от источника 60 В зависит от конкретного состава оборудования и в среднем составляет от 0,6 до 1,0 Вт в пересчете на одну АЛ или СЛ в зависимости от состава оборудования.

Оборудование ЦСК "Квант" устанавливается в стативах шкафного типа шириной 805 мм и глубиной 325 мм. На стативе размещается до шести кассет, которые, в зависимости от типа, имеют от 17 до 34 мест для типовых элементов замены (ТЭЗов). Габариты кассет и ТЭЗов соответствуют Европейскому стандарту. Масса полностью укомплектованного статива не превышает 300 кг. В одном ряду устанавливается до десяти стативов, которые крепятся к полу и друг к другу. Высота ряда с кабельростом - 2800 мм (2580 мм для ряда с одним стативом). Стативные ряды обслуживаются с обеих сторон и размещаются лицевыми или тыльными сторонами друг к другу на расстоянии 925...1185 мм. Результирующая нагрузка на перекрытие не превышает 450 кг/м2.

Конструкция системы имеет высокую прочность и обеспечивает сохранение работоспособности оборудования даже при землетрясениях силой до восьми баллов по шкале Рихтера (до десяти - при установке в сейсмоустойчивых зданиях) [22].

2.6 Характеристики надёжности ЦСК "Квант-Е"

Надежность системы коммутации "Квант-Е" обеспечивается:

- конструктивной и схемной надежностью отдельных элементов и системы в целом;

- программным обеспечением диагностирования, выявляющим и локализующим возникающие повреждения в 95 % всех случаев с точностью до одного ТЭЗа;

- дублированием и резервированием основных, критически важных узлов системы, с автоматическим восстановлением работоспособной их конфигурации при отказах.

Полностью дублированы коммутационное поле, устройства управления, синхронизации и сигнализации (кроме БЦА). Не дублируется лишь индивидуальное для отдельных направлений связи оборудование (БАЛ, СЦТ, КСЛ), а также оборудование технической эксплуатации, отказ которого непосредственно не влияет на обслуживание вызовов.

Для подключаемой в конкретный БАЛ группы абонентов или для отдельного пучка СЛ надежность связи определяется надежностью соответствующих БАЛ, СЦТ, КСЛ, для которых гарантируется наработка на отказ не менее 15000 часов. Полный отказ оборудования КМ, т.е. невозможность обслуживания вызовов по вине системы, возможен, если в течении допустимого времени устранения повреждения (0.5 часа) выйдут из строя обе машины управляющего устройства, или оба ствола дублированного УКС, или же произойдут оба эти события одновременно. Наработка на отказ любого из перечисленных устройств превышает 3000 часов. Поскольку каждый КМ автономен, то вероятность отказа многомодульной станции или выносного модуля еще ниже. Таким образом, полный отказ станции или ВКМ реально возможен лишь вследствие внешних воздействий: пропадания электропитания, существенного нарушения условий эксплуатации или стихийных бедствий [23].

Для отдельных вызовов не исключены отказы или неправильное обслуживание из-за неисправности оборудования или сбоев программного обеспечения. В среднем при этом обеспечиваются следующие характеристики надежности:

- вероятность отказа в установлении или разъединении соединения менее 2х10-5;

- вероятность случайного нарушения уже установленного соединения не выше 10-5;

- вероятность ошибочного выбора маршрута соединения до 2х10-5;

- вероятность неполучения абонентом тонального сигнала, соответствующего этапу соединения, менее 2х10-5.

В целом для ЦСК "Квант" среднее число повреждений станционных устройств за год в пересчете на одну АЛ не превышает 0,02 и на одну СЛ - 0,06. Длительность ликвидации повреждения без учета времени до прибытия персонала составляет до 30 минут [23].

2.7 Принципы построения оборудования ЦСК "Квант"

Функциональный состав оборудования. По функциональному признаку оборудование системы коммутации "Квант" можно разделить на: коммутационное; абонентского доступа; линейного доступа; сигнализации; синхронизации; управления; электропитания; технического обслуживания и эксплуатации.

Коммутационное оборудование включает блоки пространственно-временной коммутации УКС и коммутаторы АТС-100 [23].

К оборудованию абонентского доступа относятся комплекты АК блоков БАЛК, а также комплекты подключения спаренных аппаратов ПСАМ и таксофонов ПТАМ.

Для организации линейного доступа используются модули СЦТ, КСЛ, оконечные устройства линейных трактов.

Функции сигнализации распределены между разным оборудованием. В абонентской сигнализации участвуют АК и ГРИ, в межстанционной - блоки цифровых анализаторов БЦА, комплекты КСЛ и СГТ, а также ГРИ.

К основному оборудованию синхронизации относятся ГРИ разных УКС и ГЭС кассет СКС.

- управление в цифровой системе коммутации "Квант" децентрализованное. Собственные управляющие устройства имеют все УКС и блоки БАЛК;

- вторичное электропитание оборудования выполняют индивидуальные для каждой кассеты блоки, вырабатывающие нужные напряжения преобразованием -60 В;

- функции технического обслуживания и эксплуатации выполняет модуль МТЭ, содержащий компьютер технической эксплуатации (КТЭ) и, при необходимости, дополнительное рабочее место (ДРМ) на базе ЭВМ, внешние накопители на магнитных дисках (НМД), а также принтер.

Коммутационное оборудование. Коммутационные блоки станции выполняют однозвенную пространственно-временную коммутацию, имеют общие принципы построения и отличаются в основном емкостью. УКС 32х32 обеспечивает неблокируемые соединения любых каналов подключенных к нему 32 групповых трактов ИКМ 2048 кбит/с. Блок БАЛК содержит коммутатор 8х8, который выполняет соединения между четырьмя трактами от 128 АК, одним трактом в сторону УКС и одним - к цифровым генераторам тональных сигналов. Таким образом, БАЛК предоставляет группе из 128 абонентов 30 каналов к УКС и имеет возможность замыкания внутренней нагрузки, которая реализуется в выносном варианте блока [23].

Блоки абонентских линий. Блок БАЛК имеет собственное управляющее устройство, а функции BORSCHT выполняются в одном ТЭЗе АК2, который содержит восемь АК с индивидуальными трактами передачи речи и общей схемой управления и сигнализации.

В тракте передачи АК имеются: узел защиты от перенапряжений в АЛ; блок реле для подключения АЛ к АК, к генератору вызовного сигнала (ГВС), к измерителю параметров линии (ИПЛМ) и для подключения АК к тестовой линии; мост питания и детектор состояния шлейфа для подачи в АЛ напряжения станционной батареи и контроля состояния АЛ; разделительный трансформатор для гальванической развязки разговорных цепей АЛ и АК; активная дифсистема для согласования входного импеданса АК по переменному току с импедансом шлейфа АЛ и разделения направлений приёма и передачи речи для перехода к четырехпроводному тракту; фильтры: полосовой - в направлении передачи для выделения из входного сигнала речевого спектра 300...3400 Гц, и низких частот - в направлении приёма для сглаживания ступенчатого декодированного сигнала; индивидуальный кодек для аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования сигнала. Индивидуальные фильтры и кодеки объединены в одной микросхеме - кофидеке.

К групповым устройствам ТЭЗа АК2 относятся: цепи питания АЛ вызывным напряжением от ГВС и детектор ответа абонента при посылке ему вызывного сигнала; схема управления АК2, обеспечивающая синхронизацию и связь с контроллером БАЛ для передачи ему данных сканирования детекторов состояния шлейфа, ответа абонента и заземления провода "а" и для приёма сигналов управления в обратном направлении [23].

Выходы индивидуальных кодеков четырех ТЭЗов АК в общий групповой тракт 2048 кбит/с, подключаемый в поле временного коммутатора ТЭЗа КС7. Шестнадцать ТЭЗов АК2, контроллер БАЛ с коммутатором (КС7), ТЭЗ диагностики ДГН, блок питания БПКМ и генератор ГВСМ образуют абонентский блок БАЛК.

Блок управления (контроллер на процессоре М182IВМ85А) блока БАЛК и УКС 8х8 размещены в одном ТЭЗе КС7. Предусмотрен стык RS 232 для подключения внешних устройств - дисплея, ПЭВМ. Начальный запуск процессора на рабочую программу обеспечивается при появлении электропитания либо кнопкой РЕСТАРТ.

На ТЭЗе КС7 также располагаются схемы сигнализации, синхронизации и формирователь группового тракта ИКМ для связи с УКС коммутационного модуля или СГТ.

Модули сопряжения с соединительными линиями. Модуль СЦТ стыка с цифровыми трактами размещается в одной кассете БАЛК, которая содержит до шестнадцати ТЭЗов СГТЕ. Вместо СГТЕ возможна установка СГТ-15. Эти ТЭЗы обеспечивают подключение цифровых СЛ со скоростью передачи соответственно 2048 и 1024 кбит/с.

Стык с аналоговыми СЛ выполняют модули КСЛ на базе кассеты БАЛК с установленными в нее ТЭЗами КСЛ для физических СЛ и для СЛ, уплотненных СП с ЧРК. Каждая АСЛ оборудуется линейным комплектом КСЛ соответствующего типа. Модули КСЛ обеспечивают: гальваническую развязку КСЛ и станционного оборудования, согласование четырехпроводного канала с двупроводным разговорным трактом ФСЛ, аналого-цифровое преобразование сигналов и формирование группового тракта ИКМ в сторону УКС, а также преобразование линейных и декадных управляющих сигналов аналоговых СЛ во внутрисистемный формат и введение их в сигнальный КИ 16 [23].

Оборудование сигнализации и синхронизации. Устройства, участвующие в сигнальном обмене, и генераторы различного назначения имеются во многих узлах и блоках системы.

Генератор ГРИ блока УКС предназначен для синхронизации работы УКС, формирования тональных и многочастотных сигналов. Схема синхронизации обеспечивает возможность использования внешних эталонных источников синхроимпульсов.

Генератором вызывного сигнала оборудуется каждый блок БАЛ. Вырабатываемое ГВС вызывное напряжение имеет синусоидальную форму, частоту 25 ± 2 Гц и амплитуду 95 ± 5 В. Номинальный ток нагрузки до 0,3 А. В ГВС предусмотрена защита от коротких замыканий и высоких напряжений на выходе. Для предотвращения проникновения из ГВС импульсных помех на шину - 60 В в генераторе установлен входной фильтр.

Блоками цифровых анализаторов БЦА оборудуют коммутационные модули, обслуживающие внешние направления связи с многочастотным кодом или абонентов с тональным набором номера. Один ТЭЗ ЦП16 блока БЦА содержит 8 цифровых многочастотных приемников, обеспечивающих декодирование двучастотных комбинаций кода "2 из 6". Количество ТЭЗов ЦП16 определяется ожидаемой нагрузкой. Каждые два ТЭЗа занимают один ГТ в поле УКС.

Оборудование технической эксплуатации. Оборудование технической эксплуатации включает модуль МТЭ и встроенные средства измерений, контроля и диагностики устройств и блоков ЦСК "Квант". Основа МТЭ - компьютер технической эксплуатации (КТЭ) не ниже IВМ-386 с соответствующими внешними устройствами.

Каждый БАЛ модуль аналоговых КСЛ имеет в своем составе ТЭЗ ДГН. Этот прибор позволяет измерять сопротивление шлейфа и изоляции, а также постоянные и переменные напряжения на разговорных проводах. Возможные диапазоны измерений указаны в таблице 1 [П.В].

Кроме измерения параметров, прибор ДГН позволяет оценить искажения сигналов в разговорном тракте.

2.8 Техническая эксплуатация и основные возможности сетеобразования

Каждая станция системы "Квант" обеспечивает автоматический контроль работоспособности и реконфигурацию оборудования, локализацию повреждений в 95% всех случаев с точностью до ТЭЗа, диагностику отказавших устройств и информирование персонала об аварийных ситуациях и результатах диагностирования. Для этого станция оборудуется собственным центром управления - компьютером технической эксплуатации.

На цифровой сети, построенной на базе системы коммутации "Квант", КТЭ главной станции выполняет роль центра технической эксплуатации (ЦТЭ). В этом случае все остальные станции и выносные модули системы "Квант" могут обслуживаться контрольно - корректирующим методом, без постоянного присутствия персонала.

Используя КТЭ станции или ЦТЭ, персонал вводит нужные управляющие директивы, корректирует системные данные и, при необходимости, загружает новые версии ПО.

Возможность автоматического и периодического, по запросам персонала, контроля работоспособности всего оборудования, в том числе контроля соединительных трактов на наличие шлейфа, заземлений, коротких замыканий, посторонних потенциалов, сигналов ПВ и КПВ обеспечивает высокие надежность функционирования системы и качество передачи информации [23].

Программы тарификации. Персонал может программно устанавливать тарифы в зависимости от направления связи, расстояния, времени суток, дня недели, категории абонента. Предусмотрена возможность автоматического оформления и распечатки всех счетов, а также периодической или по запросу передачи тарифной информации в центр ее обработки.

Применение цифровой системы коммутации "Квант" на действующей аналоговой или аналого-цифровой сети связи обеспечивает её плавный переход к синхронной цифровой сети методом "наложения" или "цифровых островов". При этом стык распределенной территориально ЦСК "Квант" с существующим аналоговым окружением рекомендуется выполнять только на верхнем уровне иерархии системы, т.е. ее опорным оборудованием, через которое доступ к аналоговой сети будет возможен для всех выносных коммутационных модулей. Основные возможности сетеобразования, обеспечиваемые системой, сводятся к следующему:

Максимально допустимое число направлений внешней связи в ЦСК "Квант" ограничивается лишь технически возможным для конкретной конфигурации системы числом подключаемых линейных трактов.

Во внешних направлениях связи рекомендуется использовать цифровые типы СЛ, но возможны и физические или уплотненные СП с ЧРК линии. И цифровые, и аналоговые СЛ могут быть одностороннего или двустороннего действия, а также общими для местной и междугородной связи. Для них применимы любые стандартные способы обмена линейными управляющими сигналами.

Топология фрагментов сети, построенных на оборудовании системы "Квант", может быть практически любой: радиальной, радиально-узловой, полносвязной, кольцевой, древовидной, цепной и смешанной, с участками разных топологических структур. Для каждого направления связи допустимо использование обходных направлений при занятости основного пучка.

Для аналоговых АТС, не имеющих оборудования АОН, связь к АМТС может устанавливаться через транзитную станцию (например, через ЦС или СПУ сельской сети) системы "Квант" с набором собственного номера. Далее по сигналу "запрос АОН" транзитная станция выдает этот номер на АМТС.

Каждая станция ЦСК "Квант" может иметь любую требуемую емкость в диапазоне 100...30000 АЛ и предусматривает для снижения затрат на АЛ двуступенчатую иерархию выносных модулей: опорное оборудование - выносной коммутационный модуль - выносной абонентский модуль. Станции емкостью до 128 и до 256 номеров целесообразно образовывать с помощью ВАМ типа АТС-100 и АТС-200 соответственно [23].

Допустимо использование ЛТ 1024 или трехпроводных ФСЛ. Выносной модуль типа АТС-100 (АТС-200) способен также автономно функционировать вне системы коммутации "Квант" в качестве АТС малой емкости, подключаемой к существующим АТС либо по СЛ, либо по АЛ с серийным исканием при входящей связи. Взаимодействие с АТС других систем возможно с использованием многочастотного или декадного кода.

Техническое обслуживание и эксплуатация каждой имеющейся на сети цифровой системы коммутации "Квант" выполняются централизованно из модуля технической эксплуатации (МТЭ) опорного оборудования системы.

Перечисленные возможности сетеобразования позволяют эффективно использовать АТС системы "Квант" для развития и цифровизации сельских, городских и ведомственных сетей связи. Планируемое дальнейшее совершенствование системы обеспечит ее применимость на междугородных сетях и на ЦСИО.

2.9 Система нумерации абонентов и дополнительные виды обслуживания

Система нумерации абонентов в системе коммутации "Квант" может быть любой: закрытой, открытой без индекса или открытой с индексом внешней связи. Допустимы и разные системы нумерации абонентов станции и ее выносных модулей. Номера спаренных ТА могут, в принципе, отличаться любыми цифрами, кроме определяющих код станции в сети. Для некоторых групп АЛ (к спецслужбам, РПП) выделяются серийные номера. Значность нумерации может быть любой [23].

Выбор системы и разработка конкретного плана нумерации абонентов выполняются при проектировании сети или станции. В целом на станциях ГТС и СТС целесообразно применять закрытую, а на ведомственных станциях - открытую с индексом систему нумерации. План нумерации абонентов рекомендуется увязать с конкретным их распределением по КМ и БАЛ. В нашем случае система нумерации открытая с индексом внешней связи.

ЦСК "Квант" программным способом предоставляет абонентам обширный набор дополнительных видов обслуживания (ДВО), которые можно условно разделить на предназначенные для всех и рассчитанные в основном на деловых абонентов.

К первой группе относятся такие ДВО: сокращенный набор часто используемых номеров; временный полный запрет входящей связи; временный избирательный запрет входящей связи (от всех абонентов, кроме заданных при заказе услуги); определение номера вызывающего абонента; регистрация входящих вызовов, в том числе для отслеживания злонамеренных вызовов; вызов абонента станцией по его заказу (будильник); возможность сообщения на станцию во время разговора о плохой слышимости или отсутствии сигнала КПВ; возможность сообщения на станцию (с исправного ТА) о неисправности ТА или отсутствии вызывного сигнала [23].

Следующие ДВО рассчитаны на деловых абонентов: "прямая связь", или вызов заданного при заказе услуги абонента без набора номера; "экстренная связь", или подключение к абоненту, занятому внутристанционым соединением, с постановкой его партнера по разговору на ожидание и с автоматическим восстановлением прерванного соединения по окончании "экстренной связи"; уведомление разговаривающего по телефону абонента о поступлении к нему нового вызова; "обратный вызов", или автоматическое установление станцией соединения к требуемому занятому абоненту после его освобождения; переключение соединения на третьего абонента во время телефонного разговора (услуга "секретаря"); наведение справки по телефону без прерывания установленного соединения; переадресация вызова при занятости абонента; "сопровождающий вызов", т.е. возможность для абонента переключить поступающие к нему вызовы на заказанный номер; "постоянный номер", т.е. возможность для абонента, изменившего номер, получать входящие соединения при наборе партнером его прежнего номера; регистрация исходящих вызовов конкретной АЛ; "ночное обслуживание", т.е. переключение всех поступающих ночью вызовов на определенные номера или автоответчики; объединение части абонентов, в том числе и включенных в разные станции или ВКМ системы "Квант", в группу общих интересов ("Центрекс") с общей нумерацией сокращенной значности, что, по сути, означает создание виртуальной УПАТС.

Перечень ДВО планируется постоянно совершенствовать и наращивать. Существенное расширение спектра предоставляемых ДВО произойдет после внедрения основного доступа абонентов к ЦСИО.

2.10 Организация абонентского доступа и параметры абонентских линий

Доступ абонентов к оборудованию ЦСК "Квант" обеспечивается по аналоговым АЛ (ААЛ), для которых в соответствии с рекомендациями Q.511 и Q.517 МККТТ, предусмотрен стык типа Z между ААЛ и абонентским комплектом (АК).

Параметры ААЛ могут находиться в пределах: затухание до 4,5 дБ на частоте 1020 Гц; сопротивление шлейфа с учетом ТА до 1600 Ом; сопротивление изоляции между проводами или между проводом и землей не менее 20 кОм; емкость между проводами или между проводом и землей до 1 мкФ [23].

Индивидуальный для каждой ААЛ абонентский комплект обеспечивает высокое качество передачи информации и выполняет стандартные функции BORSCHT: В (battery feed) - питание микрофона ТА; О (overvoltage protection) - защиту станционного оборудования от высоких напряжений в ААЛ; R (ringing) - подключение к ААЛ вызывного сигнала 25 ± 2 Гц с напряжением 95 ± 5 В и длительностью посылок и пауз 1 ± 0,1 с и 4 ± 0,4 с при местной или 1,2 ± 0,12 с и 2 ± 0,2 с при входящей междугородной связи; S (supervision) - контроль состояния ААЛ и прием от абонента сигналов вызова, шлейфного набора номера и отбоя, - при этом правильное восприятие адресной информации гарантируется при частоте 7...13 имп/с, импульсном коэффициенте 1,3...1,9, межсерийном времени свыше 200 мс и предельных параметрах ААЛ; С (coding) - кодирование и декодирование, т.е. аналого-цифровое и обратное преобразование и усиление сигналов; H (hybrid) - согласование двухпроводной ААЛ с четырехпроводным каналом (функции дифсистемы); T (testing) - подключение к ААЛ измерителя параметров линии (ИПЛ), проверяющего сопротивление шлейфа и изоляции ААЛ и наличие в ААЛ посторонних напряжений.

При подключении в ААЛ таксофонов, спаренных ТА и диспетчерских коммутаторов между ААЛ и АК устанавливается комплект соответствующего типа, обеспечивающий переполюсовку проводов и другие необходимые дополнительные функции.

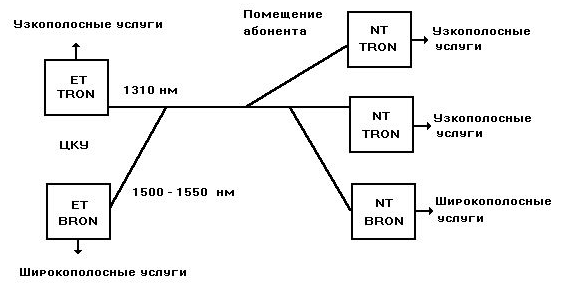

В последней версии Квант-Е обеспечен основной доступ абонентов 2В+D к цифровой сети с интеграцией обслуживания (ЦСИО), т.е. организация в цифровой АЛ (ЦАЛ) таких абонентов двух каналов В по 64 кбит/с для передачи речевой информации и/или данных и канала D на 16 кбит/c для сигнализации по ЦАЛ и передачи пакетных данных абонента.

В ААЛ могут подключаться разнообразные типы абонентских оконечных устройств (терминалов) со шлейфным набором номера дисковыми или тастатурными номеронабирателями: обычные телефонные аппараты; одно и двухсторонние таксофоны местной связи с кассированием монеты путем переключения полярности проводов ААЛ и с возможностью индивидуального ограничения длительности разговора и ее продления после доплаты; одно и двухсторонние таксофоны междугородной связи или универсальные таксофоны местной и междугородной связи с устройствами тарификации, управляемыми переполюсовкой проводов ААЛ; терминалы телефакса, телетекста, видеотекса, передачи данных и другие с телефонным способом установления соединения и скоростью передачи до 2400 бит/с [23].

Допускается спаренное включение ТА, а их доля может доходить до 50 % при условии, что в среднем использование АЛ станции не превышает 0,2 Эрл.

К ААЛ могут подключаться также: ТА спецслужб и районные переговорные пункты (РПП) с серийным исканием при входящей связи; диспетчерские коммутаторы и автоответчики для проверки соединительных линий.

В последней модификации станции абонентам предоставляется возможность использования терминалов с частотным тастатурным набором номера.

Для цифровых АЛ основного доступа к ЦСИО будет предусмотрена возможность включения у абонента под одним номером до восьми разных терминалов, как специфических для ЦСИО, рассчитанных на скорость передачи 64 кбит/с и стык типа S или Т с устанавливаемым у абонента сетевым окончанием NT, так и обычных аналоговых через соответствующие адаптеры.

3. Расчет качественных показателей сети

3.1 Расчёт возникающей нагрузки на АТС

3.1.1 Общие положения

Возникающую нагрузку создают вызова (заявки на обслуживание), поступающие от абонентов (источников) и занимающие на некоторое время различные соединительные устройства станции.

При этом интенсивность местной возникающей нагрузки может быть определена, если известны следующие основные параметры: Nнх, Nкв, Nт - число телефонных аппаратов народнохозяйственного сектора, квартирного сектора и таксофонов, где:

Nнх = 30% * Nатсэ

Nнх = 30% * 1000 = 300

Nкв = 69% * Nатсэ

Nкв = 69% * 1000 = 690

Nтсф = 1% * Nатсэ

Nтсф = 1% * 1000= 10

Снх, Ск, Ст - среднее число вызовов в ЧНН от одного источника i-й категории, где по табл.1 [18]:

Снх = 2,7 выз/час.

Ск = 1,2 выз/час.

Ст = 10 выз/час.

Тнх, Ткв, Тт – средняя продолжительность разговора абонентов i-й категории в ЧНН, где по табл.1 [18]:

Тнх = 90 с.

Ткв = 140 с.

Ттсф = 110 с.

Рр – доля вызовов, окончившихся разговором равна 0,5 исходя из табл. 1 [18].

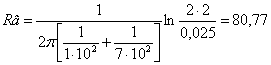

Интенсивность возникающей местной нагрузки источников i-й категории, определяется формулой:

Yi = (1/3600) * Ni * Ci * ti (3.1)

где ti – средняя продолжительность одного занятия, с.

ti = i Pp (tco + ntн + ty + tпв + Ti) (3.2)

Продолжительность отдельных операций по установлению связи, входящих в формулу (3.2), принимают следующей:

- время сигнала ответа станции tсо = 3 с;

- время набора шести знаков номера с дискового номеронабирателя Tа ntн = 6 * 1,5 = 9,0 с;

- время посылки вызова вызываемому абоненту при состоявшемся разговоре tпв = 7 ÷ 8 с ≈ 7,5 с;

- время установления соединения ty = 2 с.

Коэффициент α учитывает продолжительность занятия прибора вызовами, не закончившихся разговорами (занятость). Его величина в основном зависит от средней длительности разговора Ti и доли вызовов и определяется по графику (рисунок 5) в [18]:

α нх = 1,22α кв = 1,17α тсф = 1,18

таким образом по формуле (3.2):

tнх = 1,22 * 0,5 (3+9+2+7,5+90) = 68,02 с

tкв = 1,17 * 0,5 (3 + 9 + 2 + 7,5 + 140) = 94,48 с

tтсф = 1,18 * 0,5 (3 + 9 + 2 + 7,5 + 110) = 77,59 с

Отсюда по формуле (3.1): Yнх = (1/3600) * 300 * 2,7 * 68,02 = 15,30 Эрл

Yкв = (1/3600) * 690 * 1,2 * 94,48 = 21,73 Эрл

Yтсф = (1/3600) * 10* 10 * 77,59 = 2,16 Эрл

Расчеты приведем в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Значения Αi, ti, Yi

| Категория абонента | Αi | ti, c | Yi, Эрл |

| Народное хозяйство | 1,22 | 68,02 | 15,30 |

| Квартирный сектор | 1,17 | 94,48 | 21,73 |

| Таксофоны | 1,18 | 77,59 | 2,16 |

Местная нагрузка от абонентов различных секторов определяется равенством:

Y'пр. = Yнх + Yкв + Yтсф (3.3)

Y'пр = 15,30+21,73 +2,16= 39,19 Эрл

3.1.2 Распределение возникающей нагрузки

В рассматриваемом способе в качестве основных факторов приняты нагрузка проектируемой станции и общая нагрузка телефонной сети. Нагрузка на входе коммутационного модуля проектируемой станции:

Y''пр=Y'пр -Yсп (3.4)

где Yсп - нагрузка на специальные службы, которая определяется по формуле:

Yсп =0,03*Y'пр

Yсп =0,03*39,19=1,17 Эрл.

Y"пр =39,19-1,17=38,02 Эрл.

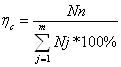

Коэффициент веса ŋс, который представляет собой отношение нагрузки Yn проектируемой станции к аналогичной нагрузке всей сети:

(3.5)

(3.5)

где m - число станций, включая проектируемую.

ŋ с =1000*100 % /5274=18,96 %

ŋ – процент интенсивности внутристанционной нагрузки от интенсивности возникающей нагрузки АТС. По таблице 2.2 в [18] η =28,88 %.

Нагрузка на входе коммутационного модуля, которая замыкается внутри проектируемой станции:

Y' вн = (1/100) * ŋ *Y'пр (3.6)

Y' вн = (1/100) *28,88*39,19= 11,32 Эрл.

Нагрузка на выходе коммутационного модуля, которая будет направлена к другим станциям:

Y'исх.пр.=Y'пр - Y'вн (3.7)

Y'исх.пр = 39,19-11,32= 27,87 Эрл.

Y'исх.пр нагрузка от ОС-6 поступает на вход КП ЦС и поступающая нагрузка распределяется к остальным ОС СТС, ЦС, а также к АМТС. С учетом специфики построения СТС нагрузку Y'исх.пр считаем направленная к ЦС, а также СТС в целом ( без учета ОС-6 и ЦС). Аналогично приведем расчеты для ЦС и СТС. Для наглядности нагрузку возникающую приведем в виде таблицы 3.2.

Таблица 3.2 - Результаты расчетов

| АТС | Емкость | Y' j |

η c ,% |

η ,% | Y'j,пр. | Y'исх j |

| ОС-6 | 1000 | 39,19 | 18,96 | 28,88 | 38,02 | 27,87 |

| ЦС | 2800 | 109,7 | 53,09 | 55 | 106,41 | 49,35 |

| СТС | 1474 | 58,12 | 27,95 | 30 | 56,38 | 40,68 |

3.1.3 Определение входящих потоков нагрузки

Нагрузка от ЦС к проектируемой АТС (ОС-6) определяется по формуле:

Yисх.j =Y'j -Y'j-j (3.8)

где Y'j= (Nj / Nn) * Y'n и Y'jj =(1 / 100) η * Y'j

Y'j цс-ос6= (1000/5274)*49,35 = 9,36 Эрл.

Y'j стс-ос6= (1000/5274)* 40,68 = 7,71 Эрл.

3.1.4 Расчет междугородней нагрузки

Междугороднюю исходящую нагрузку, т.е. нагрузку на заказно-соединительные линии (ЗСЛ) от одного абонента можно считать равной 0,003 Эрл (удельная междугородная нагрузка):

Y пр. АМТС = 0,003 * N м (3.9)

Для ОС-6:

Y пр.АМТС =0,003 * 1000 = 3 Эрл.

Входящую на станцию по междугородным СЛ нагрузку принимают равной исходящей по ЗСЛ нагрузке.

3.1.5 Составление схемы распределения нагрузки на КП и определение количества линий

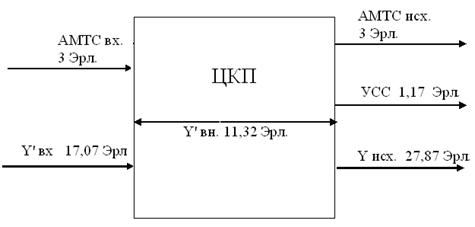

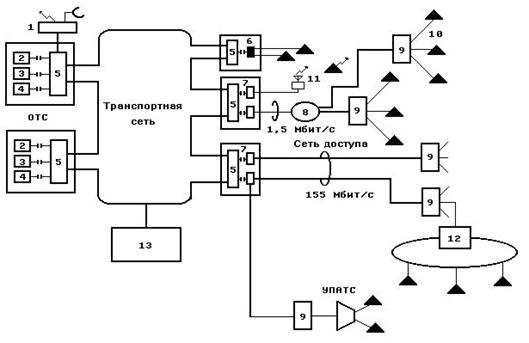

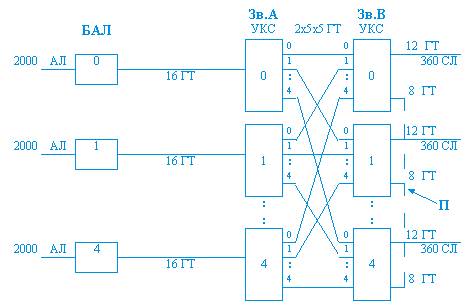

Для определения количества линии составим схему распределения нагрузки на КП (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Схема распределения нагрузки на ЦКП

Определим количество каналов:

V = (Y вх. + Y вх.АМТС + Y исх. АМТС + Y УСС + Y исх.) / 0,7 , линий (3.10)

где 0,7 - стандартный коэффициент нагрузки на 1 канал (Эрл.), тогда:

V = (17,07+3+3+1,17+27,87) / 0,7 = 75 канала

Определим количество 2 Мбит/с (ИКМ) потоков:

N = V/ 30 (3.11)

N = 75 / 30 ≈ 3 потоков.

На АТС предполагается резерв 2Мбит/с потока состоящих из 10 % от канальной емкости, т.е. 0,7 потока ≈ 1 поток.

Итого получаем 3 + 1 = 4 потоков.

3.1.6 Комплектация оборудования

Для комплектации оборудования используем принципов построения оборудования ЦСК "Квант" (раздел 2.7). Ниже приведены основные блоки и модули (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Комплектация оборудования

| Наименование | Количество | Примечание |

| Коммутационные оборудования: | ||

| УКС | 4 | Звено А и В ( с резервом) |

| АТС-100 (коммутатор) | 4 | |