Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Дипломная работа: Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО "Нарьян–Марстрой"

Дипломная работа: Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО "Нарьян–Марстрой"

Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)

Архангельский государственный технический университет

Кафедра электротехники и энергетических сетей

Левашов Алексей Владимирович

Дипломный проект

Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО «Нарьян–Марстрой»

Реферат

Данный дипломный проект состоит из: пояснительной записки, которая представлена на 90 листах и включает в себя четыре части, 11 рисунков, 21 таблица; и графической части, которая представлена на трех листах формата А1и одном листе формата А0.

В вводной части проекта рассказывается о предприятии в целом его виде деятельности, и о котельной данного предприятия. Также идет краткий рассказ о планах дипломного проекта и его задачах.

В первой, тепловой, части кратко описывается схема тепловой сети, просчитываются нагрузки отопления, гидравлический и расчёт изоляции трубопроводов, подбор сетевых насосов котельной, подбор основного оборудования тепловых пунктов.

Вторая, электрическая, часть включает в себя подбор кабельных линий.

В третьей части говорится о охране труда и технике безопасности на предприятии при работе с электроустановками и котлоагрегатами.

В четвертой части рассмотрены гражданская оборона и действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В заключении приведены выводы по данному дипломному проекту.

Содержание

Введение

1 Теплоснабжение от котельной ОАО «Нарьян-Марстрой»

1.1. Краткая техническая характеристика оборудования

1.1.1 Техническая характеристика котлов

1.1.2 Устройство и работа котлоагрегата

1.1.3 Устройство и работа автоматики

1.2 Расчёт теплопотерь отапливаемых помещений

1.3 Гидравлический расчёт тепловой сети

1.4 Подбор центробежного насоса

1.5 Выбор схемы присоединения потребителей ГВС микрорайона

1.6 Расчёт тепловой изоляции трубопроводов

1.7 Построение температурного графика

1.8 Выбор теплообменников на нужды ГВС

1.8.1 Тепловой расчёт

1.8.2 Гидравлический расчёт

2.Электроснабжение жилого микрорайона

2.1 Описание схемы электроснабжения жилого микрорайона

2.2 Определение расчетных нагрузок жилого массива

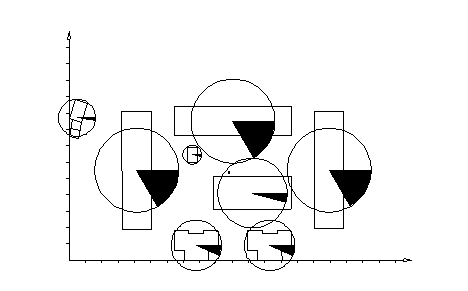

2.3 Определение центра электрических нагрузок

2.4.Выбор числа, сечения и марки кабельных линий

2.5Технико–экономические расчёты

2.6 Выбор числа и мощности трансформаторов

2.7 Компенсация реактивной мощности

2.8 Защита элементов системы электроснабжения на напряжение до 1 кВ

3.Охрана труда и техника безопасности

3.1 Общие требования

3.2 Присоединение электроустановок к энергосистеме

3.3 Передача электроустановок в эксплуатацию

3.4 Заземление и защитные меры электробезопасности

3.5 Указание мер безопасности при работе с котлоагрегатом

3.6 Инструкция по безопасной и эффективной эксплуатации котлов на газовом топливе

4. Гражданская оборона и мероприятия при ЧС

4.1 Действия населения в зоне радиоактивного заражения

4.2 Действие населения в зоне химического заражения

4.3 Действия населения в очаге бактериологического поражения

Заключение

Список используемых источников

Введение

«Нарьян–Марское строительное монтажное управление» создано 20 марта 1967 года приказом №60 «Главархстрой» для промышленного и гражданского строительства в районе крайнего севера. С 1 января 1993 года преобразовано в «Открытое акционерное общество Нарьян-Марстрой». Но, не смотря на все трудности, оно по-прежнему выполняет поставленные задачи. ОАО «Нарьян-Марстрой» одно из важнейших предприятий города Нарьян-Мара, оно единственное предприятие занимающееся строительством, которое имеет в своём руководстве только жителей г. Нарьян-Мара. На предприятии занято более 500 человек, что составляет 1,25% от числа жителей города.

ОАО «Нарьян-Марстрой» подчиняется непосредственно Генеральному директору Савальскому Александру Сергеевичу

В своей работе предприятие руководствуется Трудовым кодексом РФ,СНиПами, и другими не маловажными документами.

Производственные мощности предприятия представлены автомобильной техникой общестроительного назначения, цехами позволяющие производить строительные материалы для нулевого цикла застройки, котельной. Котельная помимо отопления базы ОАО «Нарьян-Марстрой», отапливает жилой микрорайон. Ремонт теплосетей отопления, ГВС и внутридомовой разводки производит ЖЭУ, подразделение ОАО «Нарьян-Марстрой».

Строительная компания в целом выполняет такие наиважнейшие функции как:

- строительство объектов социального значения

- строительство жилых объектов

- обслуживание и ремонт объектов жилого микрорайона

- отопление жилого микрорайона

1 Теплоснабжение ОАО «НАРЬЯН-МАРСТРОЙ»

1.1 Краткая техническая характеристика оборудования

1.1.1 Техническая характеристика котлов

В котельной ОАО «Нарьян-Марстрой» установлены 3 водогрейных котла типа «КВ-4-115ГМ», предназначенных для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий с абсолютным давлением воды в системе не выше 1,0 МПа (10 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды 115 оС.

Все котлы на газовом топливе низкого давления (300 – 350 кгс/м2), поступаемого от ГРП, расположенного вне помещения котельной. Низшая теплота сгорания газа 7871 ккал/м3.

Таблица 2. Технические характеристики котла

| Номинальная тепловая производительность, МВт | 4,65 |

| Вид топлива | Газ |

| Рабочее давление воды, МПа | 0,6 |

| Температурный режим, ºС | 70 – 95 |

| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,13 |

| Диапозон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 40….100 |

| Масса металла котла, кг | 8100 |

| Длина, мм (без горелочного устройства) | 4800 |

| Ширина, мм | 3150 |

| Высота, мм (без арматуры) | 3665 |

| Расход воды, т/ч | 160 |

|

Расход топлива (газ), м3/ч |

497,2 |

|

Расход воздуха, м3/с (м3/ч) |

1,4 (5020) |

| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |

| Средний срок службы до списания, лет | 10 |

| КПД котла, % не менее, газ | 93,3 |

|

Удельный выброс оксида азота, мг/м3 |

230 |

| Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, ºС | 45 |

| Температура уходящих газов, ºС | 150 |

| Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па | 59,3 |

|

Лучевоспринимающая поверхность нагрева, м2 |

33,4 |

|

Конвективная поверхность нагрева, м2 |

113 |

1.1.2 Устройство и работа котлоагрегата

Состав и устройство:

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку, состоят из топочной камеры и конвективного газохода.Топочная камера, имеющая горизонтальную компоновку, экранирована трубами Ø60х3 с шагом 90мм, входящими в коллекторы Ø159х4,5 мм. Конвективная поверхность нагрева состоит из U-образных ширм из труб Ø28х3 с шагом S1=64мм и S2=40 мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83х3,5 мм и являются одновременно стояками конвективных ширм.

Котлы могут быть оборудованы любыми зарубежными и отечественными газовыми горелками соответствующей производительности, имеющими соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия Госстандарта РФ.

Несущий каркас у котлов отсутствует. Котлы имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам. Изолируются теплоизоляционным материалом и поставляются в обшивке из металлического листа одним транспортабельным блоком . Котлы полностью автоматизированы, могут работать в режимах "большого" и "малого" горения, что позволяет экономить топливо. Рекомендуемый вентилятор для котла «КВ – 4– 115ГМ»

ВЦ 5 – 35 – 8В1 с мощностью 11кВт и частотой вращения 1450 об/мин., дымосос для данного котла не требуется. В комплект поставки котла входят горелки, взрывные клапана, лестницы и площадки, арматура и приборы контроля в пределах котла, воздуховоды, заготовки каркаса и др. Горелка устанавливается на воздушном коробе котла, который крепится на фронтовом экране к щиту. Котлы, работающие на мазуте, оборудуются устройством газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб конвективной поверхности нагрева. Газоимпульсная очистка основана на сжигании газовоздушной смеси в высокотурбулентном (взрывном) режиме с определенной частотой.

Принцип работы:

Обратная вода из системы поступает на входной коллектор в задней части котлоагрегата, и, разделяясь на два потока проходит по чугунным пакетам, выходит в перепускной коллектор и из него поступает в нижнюю часть передней водяной топочной камеры.

Из передней водяной топочной камеры по двум боковым стенкам параллельными потоками вода направляется в заднюю водяную камеру. Далее по своду топочной камеры воды проходит в верхнюю часть передней водяной камеры и через выходной патрубок поступает в систему, отопления.

Продукты сгорания, обогнув разделяющую пакеты и топку чугунную плиту, поступают из топочной камеры в пространство между чугунными пакетами и направляются к фронту котлоагрегата, где в поворотной камере разворачиваются на 180 о и двумя потоками входят в газоходы секций чугунных пакетов. Далее продукты сгорания через клапан газохода направляются в сборный боров котельной.

1.1.3 Устройство и работа автоматики

Для управления работой котлоагрегата «КВ-4-115ГМ» применена система автоматики АМКО—1, входящая в комплект газогорелочного блока Л1-Н.

Система автоматики предназначена для эксплуатации в котельной с температурой окружающего воздуха от +5 оС до +50 оС при его относительной влажности до 80 %.

Комплект автоматики АМКО—1 состоит из: блока управления розжига и сигнализации БУРС—1, отсекающих газовых клапанов КГ—40 и КГ—70, работающих параллельно на линии подачи газа к горелке и клапана КГ—10, устанавливаемого на газовой линии запальника; электрогазового запальника ЭЗ; катушки зажигания Б—1; контрольного электрода КЭ для контроля пламени горелки; датчика нижнего и верхнего пределов давления воды на выходе из котлоагрегата — электромагнитного манометра — ЭКМ-1У;

датчика предельной температуры горячей воды в котлоагрегате — термометра электроконтактного ТПГ-СК; электромагнитного ТПГ-СК; электромагнитного исполнительного механизма, устанавливаемого на приводе воздушной заслонки горелки, а также двух датчиков — реле на пора и тяги ДНТ-100 для защиты по понижению разрежения и давления газа.

Кроме того, дополнительно к комплекту автоматики АМКО-К-1 используются приборы: электромагнит — для привода заслонки клапана газохода котлоагрегата; два реле напора ДН-250 — для защиты по понижению давления воздуха и повышению давления газа; пакетный выключатель — для подачи питания на котлоагрегат; магнитный пускатель — для включения вентилятора газогорелочного блока; предохранителя с плавкими вставками для защиты электродвигателя вентилятора от короткого замыкания; реле промежуточное для исключения повторного розжига запальника и усиления контактов.

В связи с тем, что основное количество приборов автоматики АМКО-К-1 и дополнительных приборов используется в газогорелочном блоке Л1-Н, все приборы, включая и те, которые устанавливаются на котлоагрегате, включены в комплект поставки блока Л1-Н.

В комплект поставки газогорелочного блока входят также электрические схемы принципиальная, соединений, функциональная и расположений, описание работы принципиальной схемы с учётом совместной работы блока Л1-Н и котлоагрегата.

Система автоматики обеспечивает автоматический розжиг газогорелочного блока Л1-Н, позиционное регулирование мощности и защиту котлоагрегата при следующих аварийных ситуациях:

1) Повышение температуры воды на выходе из котлоагрегата установленной на термометре ТПГ-СК в соответствии с отопительным графиком;

2) уменьшении разрежения в топке ниже 5...15 Па (0,5—1,5 кгс/м2);

3) понижении давления воздуха перед газогорелочным блоком ниже 800 Па (80 кгс/м2);

4) понижении давления воды на выходе из котлоагрегата ниже установленного на манометре ЭКМ-1У;

5) понижении давления газа перед газогорелочным блоком ниже 200 Па (20 кгс/см2);

6) повышении давления воды выше установленного на манометре ЭКМ-1У;

7) погасании пламени газогорелочного блока;

8) исчезновении в целях автоматики.

Повторного автоматического запуска котлоагрегата при исчезновении аварийной ситуации не происходит. Повторный пуск, после выяснения причины аварии, производится обслуживающим персоналом.

В системе автоматики предусмотрена световая сигнализация, элементы которой сосредоточены на лицевой панели блока управления, розжига и сигнализации — БУРС-1. При нормальной работе котлоагрегата горят сигнальные лампочки «Напряжение» и «Нормальная работа».

При отключении котлоагрегата, вследствие возникновения аварийной ситуации, гаснет лампочка сигнализации нормальной работы и зажигается соответствующее табло, указывающее причину отключения.

Табло остается включенным, даже если параметр, отклонение от нормы которого послужило причиной аварии, достигает заданной величины. Кроме того на панели БУРС-1 загорается табло «Факела нет».

Регулирование мощности осуществляется общекотельным регулятором ПРП (позиционным регулирующим прибором).

Принцип регулирования, принятый в системе — трехпозиционный.

Регулятор ПРП рассчитан на работу с четырьмя котлоагрегатами, но может быть использован и в котельной с меньшим числом котлов. При этом порядок регулирования в котельной при снижении нагрузки следующий:

1) отключается 60 % топлива на первом котлоагрегате;

2) отключается 60 % топлива на втором котлоагрегате;

3) отключается 100 % топлива на первом котлоагрегате;

4) отключается 100 % топлива на втором котлоагрегате;

5) отключается 60 % топлива на третьем котлоагрегате;

6) отключается 100 % топлива на третьем котлоагрегате.

При увеличении нагрузки котельной любой котлоагрегат автоматически включается на полную мощность, если перед этим он работал на сниженной нагрузке.

Если тот или иной котлоагрегат в процессе регулирования общекотельного параметра был отключен, то автоматического его включения не происходит. Включать котлоагрегат в этом случае должен обслуживающий персонал.

1.2 Расчёт теплопотерь отапливаемых помещений

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспечении потребителей необходимым количеством теплоты требуемых параметров.

В системе централизованного теплоснабжения источник теплоты и теплоприёмники потребителей размещены раздельно, на значительном расстоянии, поэтому передача теплоты от источника до потребителей производится по тепловым сетям.

Тепловой режим в зависимости от назначения помещений может быть как постоянным, так и переменным.

Постоянный тепловой режим должен поддерживаться круглосуточно в течение всего отопительного периода в зданиях: жилых, производственных с непрерывным режимом работы, детских и лечебных учреждений, гостиниц и т.п. Для решения вопроса о необходимости устройства и мощности системы отопления сопоставляют величины теплопотерь (расхода теплоты) и теплопоступления в расчётном режиме (при максимальном дефиците теплоты).

Потери теплоты помещениями через ограждающие конструкции, учитываемые при проектировании систем отопления, разделяются условно на основные и добавочные. Их можно определить двумя способами: суммированием потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции и расчётом теплопотерь ограждающей конструкции всего здания в целом (по объёму).

Основные потери рассчитываются по формуле:

![]() (1.1)

(1.1)

Потери теплоты через ограждающие конструкции котельной

![]() Вт

Вт

где: q – удельная отопительная характеристика здания

β = 0.93 – коэффициент, учитывающий отличие температуры окружающего воздуха от температуры равной -300С.

tв – расчётная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий.

tнар – расчётная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая в соответствии со СНиП 2.01.01-82

V – расчётный объём здания

Все расчёты сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Теплопотери объектов теплосетей

| № | Объект | β | V, м³ | q, т/(м³∙К) | tвн, ºС | tнарС | Q, Вт |

| 1 | Котельная ОАО "Нарьян-Марстрой" | 0,93 | 1728 | 0,12 | 16 | -37 | 9345 |

| 2 | Столярные мастерские | 0,93 | 1727 | 0,81 | 16 | -37 | 65380 |

| 3 | АБК №1 | 0,93 | 3888 | 0,50 | 20 | -37 | 97650 |

| 4 | Гараж №1 | 0,93 | 7744 | 0,58 | 10 | -37 | 184277 |

| 5 | Аккумуляторная | 0,93 | 1996 | 0,81 | 16 | -37 | 75563 |

| 6 | ЗАО "Север ТЭК" | 0,93 | 298 | 0,43 | 20 | -37 | 6440 |

| 7 | Ремонтный бокс | 0,93 | 5726 | 0,58 | 16 | -37 | 154837 |

| 8 | Склад №2 | 0,93 | 612 | 0,81 | 16 | -37 | 23169 |

| 9 | Арматурно-бетонный цех | 0,93 | 52506 | 0,65 | 16 | -37 | 1244922 |

| 10 | АБК №2 | 0,93 | 6520 | 0,44 | 18 | -37 | 139354 |

| 11 | Сторожка №2 | 0,93 | 53 | 0,70 | 16 | -37 | 1720 |

| 12 | АЗС | 0,93 | 75 | 1,22 | 16 | -37 | 4259 |

| 13 | Сторожка №1 | 0,93 | 53 | 0,70 | 16 | -37 | 1720 |

| 14 | Склад №1 | 0,93 | 700 | 0,44 | 16 | -37 | 14386 |

| 15 | Гараж №2 | 0,93 | 790 | 0,81 | 10 | -37 | 26319 |

| 16 | ул. Рыбникова д. 55а | 0,93 | 2073 | 0,62 | 20 | -37 | 64173 |

| № п/п | Объект | β | V, м³ | q, Вт/(м³∙К) | tвн, ºС | tнар, ºС | Q, Вт |

| 17 | ул. Ленина д 56а | 0,93 | 1835 | 0,63 | 20 | -37 | 57877 |

| 18 | ул. Ленина д 54а | 0,93 | 1920 | 0,62 | 20 | -37 | 59437 |

| 19 | ул. Ленина д 52а | 0,93 | 1944 | 0,62 | 20 | -37 | 60180 |

| 20 | ул. Ленина д 50а | 0,93 | 1144 | 0,72 | 20 | -37 | 41428 |

| 21 | МДС №3 "Ромашка" корп. 1 | 0,93 | 1314 | 0,44 | 20 | -37 | 29165 |

| 22 | МДС №3 "Ромашка" корп. 2 | 0,93 | 1314 | 0,44 | 20 | -37 | 29165 |

| 23 | ул. Меньшикова д. 8 | 0,93 | 1951 | 0,62 | 20 | -37 | 60396 |

| 24 | ул. Меньшикова д. 6а | 0,93 | 1877 | 0,70 | 20 | -37 | 65780 |

| 25 | ул. Ленина д. 52б | 0,93 | 1904 | 0,62 | 20 | -34 | 58941 |

| 26 | ул. Меньшикова д. 8б | 0,93 | 1951 | 0,62 | 20 | -37 | 60396 |

| 27 | ул. Меньшикова д. 10б | 0,93 | 1410 | 0,67 | 20 | -37 | 47767 |

| 28 | Промежуточная перекачивающая станция | 0,93 | 53 | 1,22 | 10 | -37 | 2649 |

| 29 | КНС | 0,93 | 189 | 1,22 | 16 | -37 | 10733 |

| 30 | ул. Меньшикова д. 11 | 0,93 | 12333 | 0,44 | 20 | -37 | 273734 |

| 31 | ул. Меньшикова д. 11а | 0,93 | 1832 | 0,62 | 20 | -37 | 56712 |

| 32 | ул. Меньшикова д. 13 | 0,93 | 11557 | 0,44 | 20 | -37 | 256511 |

| 33 | ул. Меньшикова д. 15 | 0,93 | 12596 | 0,44 | 20 | -37 | 279572 |

| 34 | ул. Меньшикова д. 15а | 0,93 | 1832 | 0,62 | 20 | -37 | 56712 |

| 35 | ул. Меньшикова д. 20 | 0,93 | 8708 | 0,48 | 20 | -37 | 208535 |

| 36 | Спорткомплекс ОАО "Нарьян-Марстрой" | 0,93 | 5243 | 0,64 | 20 | -37 | 168430 |

| 37 | Тепловой пункт №1 | 0,93 | 80 | 1,22 | 10 | -37 | 3998 |

| 38 | ул. Меньшикова д. 14 | 0,93 | 3656 | 0,56 | 20 | -37 | 102500 |

| 39 | ул. Меньшикова д. 12 | 0,93 | 3169 | 0,58 | 20 | -37 | 92549 |

| 40 | ул. Меньшикова д. 12а | 0,93 | 3218 | 0,58 | 20 | -37 | 93980 |

| 41 | ул. Меньшикова д. 10а | 0,93 | 11220 | 0,43 | 20 | -37 | 242478 |

| 42 | Тепловой пункт №2 | 0,93 | 1250 | 1,22 | 10 | -37 | 62465 |

| 43 | ул. 60лет СССР д. 1 | 0,93 | 4512 | 0,54 | 20 | -37 | 121228 |

| 44 | ул. 60лет СССР д. 3 | 0,93 | 4469 | 0,54 | 20 | -37 | 120073 |

| 45 | ул. 60лет СССР д. 5 | 0,93 | 2815 | 0,58 | 20 | -37 | 82210 |

| 46 | МДС №48 "Сказка" | 0,93 | 6298 | 0,44 | 20 | -37 | 134594 |

| 47 | ул. 60лет СССР д. 9 | 0,93 | 15567 | 0,47 | 20 | -37 | 363699 |

| 48 | Магазин МУП "Нарьян-Марский хлебзавод" | 0,93 | 156 | 0,44 | 20 | -37 | 3462 |

| 49 | ул. Ленина д 48 | 0,93 | 2462 | 0,62 | 20 | -37 | 76215 |

| 50 | ул. Ленина д 46 | 0,93 | 7000 | 0,52 | 20 | -37 | 193829 |

| 51 | ул. Ленина д 44 | 0,93 | 2164 | 0,64 | 20 | -37 | 66405 |

| 52 | База МУП "Нарьян-Марское А" | 0,93 | 3669 | 0,58 | 16 | -37 | 99214 |

1.3 Гидравлический расчёт тепловой сети

Гидравлический расчёт является одним из важнейших разделов проектирования и эксплуатации тепловой сети.

В задачу гидравлического расчета входит определение диаметров трубопроводов и падение давления (напора). Для проведения гидравлического расчёта должны быть заданы схема и профиль тепловой сети, указаны размещение станции и потребителей и расчётные нагрузки. Схема тепловой сети определяется размещением источников теплоты по отношению к району теплового потребления, характером тепловой нагрузки потребителей и видом теплоносителя. Основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе схемы тепловой сети, - это надёжность и экономичность. При выборе конфигурации тепловых сетей следует стремиться к получению наиболее простых решений и наименьшей длины теплопроводов. Необходимо иметь в виду, что дублирование сетей приводит к значительному возрастанию их стоимости и расхода материалов и в первую очередь стальных трубопроводов.

На первом этапе гидравлического расчёта сети, при одинаковом падении давления между станцией и любым потребителем, необходимо выбрать линию, соединяющую станцию с наиболее удалённым потребителем. Она будет являться расчётной магистралью.

Расчет состоит из двух этапов: предварительного и поверочного.

Расчёт начинается с наиболее удалённого от источника теплоты участка.

Расход сетевой воды в магистралях и отводах:

![]() (1.2)

(1.2)

где: Q – расчетная тепловая нагрузка, кВт;

c = 4187 Дж/кг°С – теплоемкость воды;

τ1 – температура воды в подающем трубопроводе, τ1=95°С;

τ2 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, τ2=70°С;

Для расчёта

диаметра необходимо знать расход сетевой воды на участке G, и удельное линейное падение давления Rл. Для расчета магистрали принимаем Rл=80 Па/м. При расчете ответвлений следует

учитывать, что ![]() Па/м. Расчет ведем

по равенству потерь давления в ответвлениях и соответствующих участках магистрального

трубопровода.

Па/м. Расчет ведем

по равенству потерь давления в ответвлениях и соответствующих участках магистрального

трубопровода.

Предварительный расчёт диаметров производится по формуле 5.16[1]

![]() ; (1.3)

; (1.3)

где: ![]() - постоянный коэффициент, зависящий

от абсолютной шероховатости, при kэ=0,0005 м, по табл.5.1[1]

- постоянный коэффициент, зависящий

от абсолютной шероховатости, при kэ=0,0005 м, по табл.5.1[1]

В проверочном расчете предварительно рассчитанный диаметр округляется до ближайшего стандартного. По принятому стандартному диаметру определяем удельное линейное падение давления. Рассчитываем долю местных потерь, а затем полное падение давления на расчетном участке

![]()

(1.4)где: ![]() - постоянный коэффициент, зависящий

от абсолютной шероховатости, по табл.5.1[1]

- постоянный коэффициент, зависящий

от абсолютной шероховатости, по табл.5.1[1]

dст – стандартный диаметр трубопровода.

Падение давления на расчётном участке в подающей или обратной магистрали определяется по формуле:

![]() (1.5)

(1.5)

где: ΔР – падение давления на участке трубопровода, Па;

l – длина участка трубопровода, м.

![]() – коэффициент

местных сопротивлений

– коэффициент

местных сопротивлений

Для построения пьезометрического графика находим потери напора:

![]() (1.6)

(1.6)

где: ρ =970,18 – плотность воды, кг/м3 при tср=82,5ºС;

Величина Σ∆Н показывает суммарные потери от источника до данного участка.

Результаты расчета приведены в таблице 3.

Таблица 3.Гидравлический расчёт

| № участка | Q ,кВт | G, кг/с | dвн, m | d`в, mm | d`о, mm | d`н, mm | Rл` Па/м | L, m | Σξ | ΔP,кПа | ΔН, м | ΣΔH, м | ||||||||||||||||||

| Магистральный трубопровод жилого микрорайона | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 99,21 | 0,95 | 0,050 | 51 | 50 | 57 | 74,63 | 249 | 0,034 | 19,215 | 2,019 | 10,154 | ||||||||||||||||||

| 2 | 372,72 | 3,56 | 0,082 | 82 | 80 | 89 | 87,04 | 30 | 0,066 | 2,784 | 0,292 | 8,135 | ||||||||||||||||||

| 3 | 439,13 | 4,20 | 0,088 | 82 | 80 | 89 | 120,82 | 51 | 0,072 | 6,604 | 0,694 | 7,843 | ||||||||||||||||||

| 4 | 806,90 | 7,71 | 0,111 | 125 | 125 | 133 | 44,60 | 151 | 0,097 | 7,389 | 0,776 | 7,149 | ||||||||||||||||||

| 5 | 1150,70 | 10,99 | 0,127 | 125 | 125 | 133 | 90,71 | 19 | 0,116 | 1,923 | 0,202 | 6,373 | ||||||||||||||||||

| 6 | 1527,77 | 14,60 | 0,141 | 150 | 150 | 159 | 61,39 | 16 | 0,134 | 1,114 | 0,117 | 6,170 | ||||||||||||||||||

| 7 | 1609,98 | 15,38 | 0,144 | 150 | 150 | 159 | 68,18 | 73 | 0,137 | 5,660 | 0,595 | 6,053 | ||||||||||||||||||

| 8 | 1720,27 | 16,43 | 0,147 | 150 | 150 | 159 | 77,84 | 42 | 0,142 | 3,733 | 0,392 | 5,459 | ||||||||||||||||||

| 9 | 1906,80 | 18,22 | 0,153 | 150 | 150 | 159 | 95,64 | 65 | 0,149 | 7,145 | 0,751 | 5,066 | ||||||||||||||||||

| 10 | 3397,12 | 32,45 | 0,191 | 207 | 200 | 219 | 55,96 | 225 | 0,199 | 15,101 | 1,587 | 4,316 | ||||||||||||||||||

| 11 | 3654,62 | 34,91 | 0,196 | 207 | 200 | 219 | 64,76 | 239 | 0,207 | 18,680 | 1,963 | 2,729 | ||||||||||||||||||

| 12 | 4076,12 | 38,94 | 0,205 | 207 | 200 | 219 | 80,56 | 65 | 0,218 | 6,380 | 0,670 | 0,766 | ||||||||||||||||||

| 13 | 4141,51 | 39,57 | 0,206 | 207 | 200 | 219 | 83,17 | 9 | 0,220 | 0,913 | 0,096 | 0,096 | ||||||||||||||||||

| Ответвление А | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 14 | 47,77 | 0,46 | 0,038 | 40 | 40 | 45 | 61,93 | 66 | 0,024 | 4,184 | 0,440 | 5,669 | ||||||||||||||||||

| 15 | 106,10 | 1,01 | 0,051 | 51 | 50 | 57 | 85,34 | 7 | 0,035 | 0,618 | 0,065 | 5,229 | ||||||||||||||||||

| 16 | 147,52 | 1,41 | 0,058 | 51 | 50 | 57 | 165,00 | 80 | 0,042 | 13,748 | 1,445 | 5,164 | ||||||||||||||||||

| № участка | Q ,кВт | G, кг/с | dвн, m | d`в, mm | d`о, mm | d`н, mm | Rл` Па/м | L, m | Σξ | ΔP,кПа | ΔН, м | ΣΔH, м | ||||||||||||||||||

| 17 | 210,73 | 2,01 | 0,066 | 70 | 70 | 76 | 63,85 | 54 | 0,050 | 3,619 | 0,380 | 3,719 | ||||||||||||||||||

| 18 | 273,77 | 2,62 | 0,073 | 70 | 70 | 76 | 107,77 | 54 | 0,057 | 6,149 | 0,646 | 3,339 | ||||||||||||||||||

| 19 | 335,25 | 3,20 | 0,079 | 82 | 80 | 89 | 70,42 | 59 | 0,063 | 4,415 | 0,464 | 2,693 | ||||||||||||||||||

| 20 | 403,03 | 3,85 | 0,085 | 82 | 80 | 89 | 101,78 | 128 | 0,069 | 13,922 | 1,463 | 2,229 | ||||||||||||||||||

| Ответвление Б | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 21 | 208,65 | 1,99 | 0,066 | 70 | 70 | 76 | 62,60 | 153 | 0,049 | 10,051 | 1,056 | 7,879 | ||||||||||||||||||

| 22 | 488,22 | 4,66 | 0,091 | 100 | 100 | 108 | 52,69 | 63 | 0,076 | 3,570 | 0,375 | 6,823 | ||||||||||||||||||

| 23 | 744,73 | 7,11 | 0,107 | 100 | 100 | 108 | 122,60 | 40 | 0,093 | 5,362 | 0,563 | 6,448 | ||||||||||||||||||

| 24 | 1479,58 | 14,13 | 0,139 | 125 | 125 | 133 | 149,97 | 88 | 0,132 | 14,933 | 1,569 | 5,885 | ||||||||||||||||||

| Ответвление В | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 25 | 64,00 | 0,61 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 111,19 | 45 | 0,027 | 5,140 | 0,540 | 4,771 | ||||||||||||||||||

| 26 | 126,55 | 1,21 | 0,055 | 51 | 50 | 57 | 121,41 | 47 | 0,038 | 5,926 | 0,623 | 4,231 | ||||||||||||||||||

| 27 | 195,82 | 1,87 | 0,065 | 70 | 70 | 76 | 55,14 | 74 | 0,048 | 4,275 | 0,449 | 3,608 | ||||||||||||||||||

| 28 | 259,70 | 2,48 | 0,072 | 70 | 70 | 76 | 96,98 | 40 | 0,055 | 4,093 | 0,430 | 3,159 | ||||||||||||||||||

| Ответвление В1 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 29 | 56,71 | 0,54 | 0,040 | 40 | 40 | 45 | 87,30 | 40 | 0,026 | 3,582 | 0,376 | 6,753 | ||||||||||||||||||

| 30 | 225,14 | 2,15 | 0,068 | 70 | 70 | 76 | 72,89 | 6 | 0,051 | 0,460 | 0,048 | 6,376 | ||||||||||||||||||

| № участка | Q ,кВт | G, кг/с | dвн, m | d`в, mm | d`о, mm | d`н, mm | Rл` Па/м | L, m | Σξ | ΔP,кПа | ΔН, м | ΣΔH, м |

|

|||||||||||||||||

| 31 | 281,86 | 2,69 | 0,074 | 70 | 70 | 76 | 114,23 | 16 | 0,057 | 1,933 | 0,203 | 6,328 |

|

|||||||||||||||||

| 32 | 555,59 | 5,31 | 0,096 | 100 | 100 | 108 | 68,23 | 31 | 0,081 | 2,286 | 0,240 | 6,125 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление Г |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 33 | 92,55 | 0,88 | 0,049 | 51 | 50 | 57 | 64,94 | 54 | 0,033 | 3,622 | 0,381 | 5,678 |

|

|||||||||||||||||

| 34 | 186,53 | 1,78 | 0,063 | 70 | 70 | 76 | 50,03 | 42 | 0,047 | 2,199 | 0,231 | 5,298 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление Д |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 35 | 102,50 | 0,98 | 0,050 | 51 | 50 | 57 | 79,65 | 47 | 0,035 | 3,873 | 0,407 | 7,399 |

|

|||||||||||||||||

| 36 | 223,73 | 2,14 | 0,068 | 70 | 70 | 76 | 71,97 | 53 | 0,051 | 4,010 | 0,421 | 6,992 |

|

|||||||||||||||||

| 37 | 343,80 | 3,28 | 0,080 | 82 | 80 | 89 | 74,06 | 24 | 0,063 | 1,890 | 0,199 | 6,571 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление Е |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 38 | 29,16 | 0,28 | 0,031 | 40 | 40 | 45 | 23,09 | 17 | 0,018 | 0,400 | 0,042 | 5,560 |

|

|||||||||||||||||

| 39 | 58,33 | 0,56 | 0,041 | 40 | 40 | 45 | 92,35 | 29 | 0,026 | 2,748 | 0,289 | 5,518 |

|

|||||||||||||||||

| Магистральный трубопровод базы ОАО "Нарьян-Марстрой" |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 40 | 4,27 | 0,04 | 0,015 | 14 | 15 | 18 | 122,71 | 112 | 0,007 | 13,841 | 1,454 | 3,891 |

|

|||||||||||||||||

| 41 | 1249,24 | 11,93 | 0,131 | 125 | 125 | 133 | 106,91 | 78 | 0,121 | 9,347 | 0,982 | 2,436 |

|

|||||||||||||||||

| 42 | 1671,48 | 15,97 | 0,146 | 150 | 150 | 159 | 73,49 | 8 | 0,140 | 0,670 | 0,070 | 1,266 |

|

|||||||||||||||||

| 43 | 1694,66 | 16,19 | 0,147 | 150 | 150 | 159 | 75,54 | 28 | 0,141 | 2,413 | 0,254 | 1,196 |

|

|||||||||||||||||

| 44 | 1835,97 | 17,54 | 0,151 | 150 | 150 | 159 | 88,66 | 61 | 0,147 | 6,201 | 0,652 | 0,942 |

|

|||||||||||||||||

| № участка | Q ,кВт | G, кг/с | dвн, m | d`в, mm | d`о, mm | d`н, mm | Rл` Па/м | L, m | Σξ | ΔP,кПа | ΔН, м | ΣΔH, м |

|

|||||||||||||||||

| 45 | 1837,70 | 17,56 | 0,151 | 150 | 150 | 159 | 88,83 | 11 | 0,147 | 1,120 | 0,118 | 0,290 |

|

|||||||||||||||||

| 46 | 1968,65 | 18,81 | 0,155 | 150 | 150 | 159 | 101,94 | 14 | 0,152 | 1,644 | 0,173 | 0,173 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление Ж |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 47 | 75,58 | 0,72 | 0,045 | 40 | 40 | 45 | 155,05 | 62 | 0,030 | 9,899 | 1,040 | 2,914 |

|

|||||||||||||||||

| 48 | 82,72 | 0,79 | 0,047 | 70 | 70 | 76 | 9,84 | 23 | 0,031 | 0,233 | 0,025 | 1,874 |

|

|||||||||||||||||

| 49 | 237,60 | 2,27 | 0,069 | 70 | 70 | 76 | 81,17 | 44 | 0,053 | 3,760 | 0,395 | 1,849 |

|

|||||||||||||||||

| 50 | 422,24 | 4,03 | 0,086 | 82 | 80 | 89 | 111,71 | 15 | 0,070 | 1,793 | 0,188 | 1,454 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление З |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 51 | 1,73 | 0,02 | 0,011 | 14 | 15 | 18 | 20,21 | 26 | 0,005 | 0,528 | 0,055 | 1,731 |

|

|||||||||||||||||

| 52 | 141,31 | 1,35 | 0,057 | 51 | 50 | 57 | 151,38 | 29 | 0,041 | 4,569 | 0,480 | 1,676 |

|

|||||||||||||||||

| Ответвление И |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 53 | 104,26 | 1,00 | 0,051 | 51 | 50 | 57 | 82,42 | 32 | 0,035 | 2,730 | 0,287 | 1,950 |

|

|||||||||||||||||

| 54 | 130,95 | 1,25 | 0,055 | 51 | 50 | 57 | 130,00 | 105 | 0,039 | 14,184 | 1,490 | 1,663 |

|

|||||||||||||||||

| Отдельные участки |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 55 | 29,16 | 0,28 | 0,031 | 40 | 40 | 45 | 23,09 | 23 | 0,018 | 0,541 | 0,057 | 5,574 |

|

|||||||||||||||||

| 56 | 45,50 | 0,43 | 0,037 | 40 | 40 | 45 | 56,19 | 2 | 0,023 | 0,115 | 0,012 | 5,176 |

|

|||||||||||||||||

| 57 | 63,20 | 0,60 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 108,43 | 3 | 0,027 | 0,334 | 0,035 | 3,755 |

|

|||||||||||||||||

| 58 | 63,04 | 0,60 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 107,88 | 3 | 0,027 | 0,332 | 0,035 | 3,374 |

|

|||||||||||||||||

| 59 | 61,48 | 0,59 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 102,61 | 3 | 0,027 | 0,316 | 0,033 | 2,726 |

|

|||||||||||||||||

| 60 | 67,78 | 0,65 | 0,043 | 40 | 40 | 45 | 124,70 | 22 | 0,028 | 2,821 | 0,296 | 2,526 |

|

|||||||||||||||||

| 61 | 62,55 | 0,60 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 106,19 | 5 | 0,027 | 0,545 | 0,057 | 4,288 |

|

|||||||||||||||||

| 62 | 14,40 | 0,14 | 0,024 | 27 | 25 | 32 | 44,32 | 20 | 0,013 | 0,898 | 0,094 | 0,861 |

|

|||||||||||||||||

| 63 | 65,39 | 0,62 | 0,043 | 40 | 40 | 45 | 116,08 | 3 | 0,028 | 0,358 | 0,038 | 0,134 |

|

|||||||||||||||||

| 64 | 1,73 | 0,02 | 0,011 | 14 | 15 | 18 | 20,21 | 3 | 0,005 | 0,061 | 0,006 | 0,297 |

|

|||||||||||||||||

| 65 | 1244,97 | 11,89 | 0,130 | 125 | 125 | 133 | 106,18 | 5 | 0,121 | 0,595 | 0,063 | 2,499 |

|

|||||||||||||||||

| 66 | 139,57 | 1,33 | 0,057 | 51 | 50 | 57 | 147,69 | 3 | 0,040 | 0,461 | 0,048 | 1,724 |

|

|||||||||||||||||

| 67 | 23,18 | 0,22 | 0,029 | 33 | 32 | 38 | 40,05 | 3 | 0,016 | 0,122 | 0,013 | 1,208 |

|

|||||||||||||||||

| 68 | 154,84 | 1,48 | 0,059 | 51 | 50 | 57 | 181,76 | 5 | 0,043 | 0,947 | 0,100 | 1,949 |

|

|||||||||||||||||

| 69 | 7,14 | 0,07 | 0,018 | 21 | 20 | 25 | 40,74 | 5 | 0,009 | 0,206 | 0,022 | 1,896 |

|

|||||||||||||||||

| 70 | 184,64 | 1,76 | 0,063 | 70 | 70 | 76 | 49,02 | 5 | 0,046 | 0,256 | 0,027 | 1,481 |

|

|||||||||||||||||

| 71 | 26,68 | 0,25 | 0,030 | 33 | 32 | 38 | 53,06 | 3 | 0,018 | 0,162 | 0,017 | 1,680 |

|

|||||||||||||||||

| 72 | 70,66 | 0,68 | 0,044 | 40 | 40 | 45 | 135,54 | 3 | 0,029 | 0,418 | 0,044 | 3,652 |

|

|||||||||||||||||

| 73 | 63,89 | 0,61 | 0,042 | 40 | 40 | 45 | 110,78 | 3 | 0,027 | 0,341 | 0,036 | 3,195 |

|

|||||||||||||||||

| 74 | 242,48 | 2,32 | 0,070 | 70 | 70 | 76 | 84,54 | 124 | 0,053 | 11,042 | 1,160 | 7,331 |

|

|||||||||||||||||

| 75 | 92,55 | 0,88 | 0,049 | 51 | 50 | 57 | 64,94 | 3 | 0,033 | 0,201 | 0,021 | 5,319 |

|

|||||||||||||||||

| 76 | 10,75 | 0,10 | 0,021 | 21 | 20 | 25 | 92,35 | 26 | 0,011 | 2,428 | 0,255 | 4,571 |

|

|||||||||||||||||

| 77 | 279,57 | 2,67 | 0,074 | 70 | 70 | 76 | 112,39 | 54 | 0,057 | 6,416 | 0,674 | 6,799 |

|

|||||||||||||||||

| 78 | 56,71 | 0,54 | 0,040 | 40 | 40 | 45 | 87,30 | 17 | 0,026 | 1,522 | 0,160 | 6,488 |

|

|||||||||||||||||

| 79 | 66,40 | 0,63 | 0,043 | 40 | 40 | 45 | 119,69 | 15 | 0,028 | 1,845 | 0,194 | 8,037 |

|

|||||||||||||||||

| 80 | 193,83 | 1,85 | 0,064 | 70 | 70 | 76 | 54,02 | 17 | 0,048 | 0,962 | 0,101 | 8,236 |

|

|||||||||||||||||

| 81 | 3,46 | 0,03 | 0,014 | 14 | 15 | 18 | 80,55 | 10 | 0,006 | 0,811 | 0,085 | 8,220 |

|

|||||||||||||||||

| 82 | 364,40 | 3,48 | 0,082 | 82 | 80 | 89 | 83,20 | 4 | 0,065 | 0,355 | 0,037 | 7,186 |

|

|||||||||||||||||

| 83 | 76,22 | 0,73 | 0,045 | 40 | 40 | 45 | 157,67 | 98 | 0,030 | 15,913 | 1,672 | 9,807 |

|

|||||||||||||||||

| 84 | 134,59 | 1,29 | 0,056 | 51 | 50 | 57 | 137,34 | 62 | 0,040 | 8,853 | 0,930 | 7,101 |

|

|||||||||||||||||

| 85 | 120,07 | 1,15 | 0,054 | 51 | 50 | 57 | 109,30 | 3 | 0,037 | 0,340 | 0,036 | 6,607 |

|

|||||||||||||||||

| 86 | 82,21 | 0,79 | 0,046 | 51 | 50 | 57 | 51,24 | 25 | 0,031 | 1,321 | 0,139 | 6,192 |

|

|||||||||||||||||

| 87 | 121,23 | 1,16 | 0,054 | 51 | 50 | 57 | 111,42 | 3 | 0,038 | 0,347 | 0,036 | 7,029 |

|

|||||||||||||||||

| 88 | 110,29 | 1,05 | 0,052 | 51 | 50 | 57 | 92,22 | 3 | 0,036 | 0,287 | 0,030 | 5,489 |

|

|||||||||||||||||

| 89 | 256,51 | 2,45 | 0,072 | 70 | 70 | 76 | 94,61 | 3 | 0,055 | 0,299 | 0,031 | 6,480 |

|

|||||||||||||||||

| 90 | 279,57 | 2,67 | 0,074 | 70 | 70 | 76 | 112,39 | 30 | 0,057 | 3,564 | 0,375 | 7,198 |

|

|||||||||||||||||

| 91 | 179,26 | 1,71 | 0,062 | 70 | 70 | 76 | 46,20 | 2 | 0,046 | 0,097 | 0,010 | 5,895 |

|

|||||||||||||||||

| 92 | 168,43 | 1,61 | 0,061 | 70 | 70 | 76 | 40,79 | 17 | 0,044 | 0,724 | 0,076 | 6,452 |

|

|||||||||||||||||

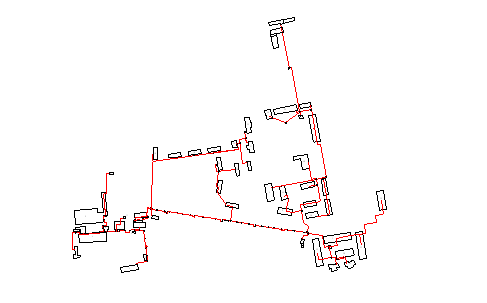

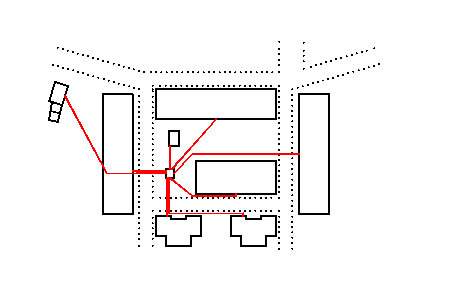

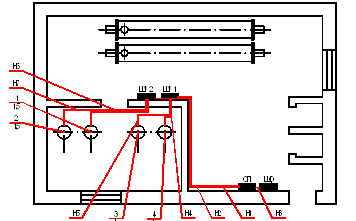

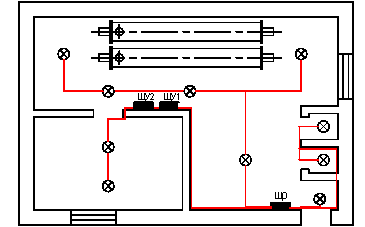

Рис. 1 Схема тепловой сети котельной ОАО «Нарьян-Марстрой»

1.4 Подбор центробежного насоса

С точки зрения создания циркуляции воды в замкнутом контуре, местоположение насоса безразлично. Однако циркуляционный насос рекомендуется включать в общую обратную магистраль системы отопления, что увеличивает срок службы насоса. В системе водяного отопления, как правило, устанавливается два циркуляционных насоса, включаемых поочерёдно. Таким образом, один насос всегда является резервным. Оба насоса снабжаются обводной линией с задвижкой для регулирования их работы и в случае выключения электроэнергии – для поддержания в системе естественной циркуляции воды.

Для подбора

циркуляционного насоса необходимо знать требуемую его подачу и расчётное давление.

Требуемая подача насоса ![]() , м3/ч,

определяется тепловой нагрузкой обслуживаемой системы отопления

, м3/ч,

определяется тепловой нагрузкой обслуживаемой системы отопления ![]() , Вт

, Вт

Формула производительности центробежного насоса:

![]() м3/ч

(1.7)

м3/ч

(1.7)![]() м3/ч

м3/ч

где: ![]() –

расчетная тепловая нагрузка всего предприятия, Вт

–

расчетная тепловая нагрузка всего предприятия, Вт

Δt = 25 °С – разность охлажденной и горячей воды,

![]() = 970,18

– плотность воды, кг/м3 при tср=82,5ºС

= 970,18

– плотность воды, кг/м3 при tср=82,5ºС

Ср

= 4,19 кДж/(кг![]() К) – удельная теплоёмкость

воды

К) – удельная теплоёмкость

воды

3,6 – коэффициент перевода Вт в кДж/ч.

Проектная подача рабочих сетевых насосов, устанавливаемых на станции, должна соответствовать максимальному расходу воды в сети.

По Таблице V.14[1] выбираем 4 центробежных насоса «К 100-65-250 а (К)». Для удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения в летний период целесообразно при закрытых системах теплоснабжения устанавливать на станции специальный насосный агрегат малой мощности.

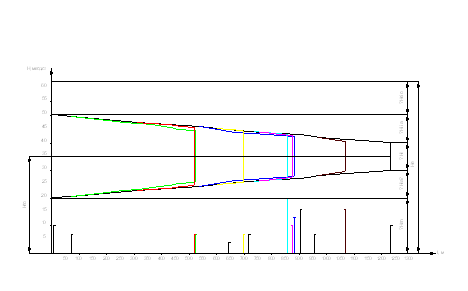

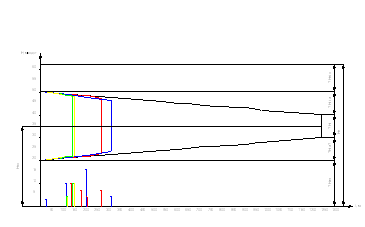

После проведения всех расчётов приступаем к построению пьезометрического графика, на котором в определённом масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединённых зданий, напор в сети; по нему легко определить напор (давление) и располагаемый напор (перепад давлений) в любой точке сети.

Рис. 2. Пьезометрический график магистрали жилого микрорайона с ответвлениями

Рис. 3 Пьезометрический график магистрали базы ОАО «Нарьян-Марстрой» с ответвлениями

1.5 Выбор схемы присоединения потребителей ГВС микрорайона.

В закрытых системах теплоснабжения установки горячего водоснабжения присоединяют к тепловой сети только через водо-водяные подогреватели, т.е. по независимой схеме. Преимуществом такого присоединения является то, что давление в местной системе горячего водоснабжения не зависит от давления в тепловой сети, а явным недостатком то, что оборудование абонентского ввода при зависимой схеме присоединения проще и дешевле.

Кроме того, при независимой схеме снижаются утечки сетевой воды и легче обнаружить возникающие в процессе эксплуатации повреждения в системе теплоснабжения.

Для современных жилых домов, характерно сочетание двух видов нагрузки – отопления и горячего водоснабжения. Принимаем к установке схему с зависимым присоединением отопительных приборов и с независимым (параллельным) присоединением абонентских установок ГВС.

На рис. № 2 показано параллельное присоединение на одном абонентском вводе горячего водоснабжения и отопительной установки. При такой схеме расход сетевой воды определяется арифметической суммой расходов воды на отопление и горячее водоснабжение.

Расход сетевой воды на отопление поддерживается постоянно на расчетном уровне регулятором расхода (1). Расход сетевой воды на горячее водоснабжение является резкопеременной величиной. Регулятор температуры (2) изменяет этот расход в зависимости от нагрузки ГВС.

Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение определяется по максимальному значению этой нагрузки и при минимальной температуре воды в подающем трубопроводе теплосети, поэтому суммарный расход сетевой воды получается несколько завышенным. Однако в нашем случае это наиболее удобный случай подключения абонентов ГВС с устройством индивидуального теплового пункта в подвальном помещении каждого дома.

1.6 Расчёт тепловой изоляции трубопроводов

Изоляция трубопровода предназначена для защиты наружной поверхности стального трубопровода от коррозии и теплопровода в целом от тепловых потерь. В зависимости от используемых материалов изоляционная конструкция теплопровода может выполняться как в виде одного элемента, так и в виде нескольких последовательно соединённых элементов, например нескольких наложенных друг на друга слоёв изоляции, каждый из которых выполняет отдельную задачу (антикоррозионную защиту, тепловую защиту, защиту изоляции от влаги).

Высокое теплосопротивление изоляционной конструкции, что практически означает низкий коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, необходимо для снижения тепловых потерь теплопровода. Наиболее распространёнными теплопроводами являются подземные теплопроводы, которые можно разделить на две группы: канальные и бесканальные.

В канальных теплопроводах изоляционная конструкция и сам трубопровод разгружены от внешних нагрузок и воздействия грунта стенками канала, что обуславливает их широкое применение. Каналы для теплопроводов сооружаются из сборных железобетонных элементов, заранее изготовленных на заводах. Эти элементы укладываются в заранее подготовленные в грунте траншеи.

В общей изоляционной конструкции теплопровода важное место занимает тепловая изоляция. От качества изоляционной конструкции теплопровода зависят не только тепловые потери, но и его долговечность. При соответствующих качествах материала тепловая изоляция может выполнять роль антикоррозийной защиты наружной поверхности трубы. Так, основными требованиями для теплоизоляционных материалов являются низкий коэффициент теплопроводности и высокая температуроустойчивость. Такие материалы обычно характеризуются большим содержанием воздушных пор и малой объёмной плотностью.

Выбор теплоизоляционного материала и его размеров зависит от типа теплопровода и располагаемых исходных материалов и производится на основе технико-экономических расчётов.

Толщина изоляционного слоя определяется по формуле:

![]() (1.8)где:

dтр – наружный диаметр трубопровода

(1.8)где:

dтр – наружный диаметр трубопровода

![]() (1.9)

(1.9)![]() (1.10)

(1.10)

где: ![]() – для канальной прокладки

– для канальной прокладки

![]() – для

надземной прокладки

– для

надземной прокладки

![]() – коэффициент

теплопроводности ППУ

– коэффициент

теплопроводности ППУ

rw – термическое сопротивление трубы, если трубы металлические, rw=0

rtot – сопротивление теплопередачи на 1м длины изоляции при нормируемой плотности теплового потока

![]() (1.11)

(1.11)

где: tw – температура теплоносителя

tl = 4,5 – температура окружающей среды(среднегодовая температура грунта)

tl = 1,5 – температура окружающей среды(среднегодовая температура воздуха)

ql – нормированный тепловой поток, берётся по СНиП 2 4.14 – 88

k1 = 0,85 – коэффициент, учитывающий район строительства, для непроходных каналов

k1 = 0,9 – для надземной прокладки каналов

rгр – термическое сопротивление грунта, для канальной прокладки

(1.12)где:

h = 0,705м – высота канала

(1.12)где:

h = 0,705м – высота канала

b = 1,32м – ширина канала

![]() =1 Вт/м

оС – коэффициент теплопроводности грунта

=1 Вт/м

оС – коэффициент теплопроводности грунта

Н =1,8м – глубина залегания оси трубопровода

![]() - термическое

сопротивление воздуха в канале

- термическое

сопротивление воздуха в канале

![]()

где: ![]()

![]() (1.13)

(1.13)

Расчёты сведены в таблицу 4.

На основании технических расчётов определяют предельную минимальную толщину тепловой изоляции. Вопрос о целесообразности увеличения толщины и повышения эффективности тепловой изоляции решается дополнительными технико-экономическими расчётами

Таблица 4 Расчёт тепловой изоляции

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| Магистральный трубопровод жилого микрорайона | ||||||||||||

| 1 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 2 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| 3 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| 4 | 125 | 133 | 125 | в непроходном канале | 26 | 2,96 | 1,70 | 46,87 | 18 | 3,19 | 1,79 | 52,69 |

| 5 | 125 | 133 | 125 | в непроходном канале | 26 | 2,96 | 1,70 | 46,87 | 18 | 3,19 | 1,79 | 52,69 |

| 6 | 150 | 159 | 150 | в непроходном канале | 27 | 2,85 | 1,67 | 53,33 | 19 | 3,02 | 1,73 | 58,37 |

| 7 | 150 | 159 | 150 | в непроходном канале | 27 | 2,85 | 1,67 | 53,33 | 19 | 3,02 | 1,73 | 58,37 |

| 8 | 150 | 159 | 150 | в непроходном канале | 27 | 2,85 | 1,67 | 53,33 | 19 | 3,02 | 1,73 | 58,37 |

| 9 | 150 | 159 | 150 | в непроходном канале | 27 | 2,85 | 1,67 | 53,33 | 19 | 3,02 | 1,73 | 58,37 |

| 10 | 207 | 219 | 200 | надземная | 37 | 2,06 | 1,55 | 60,74 | 30 | 1,92 | 1,51 | 55,67 |

| 11 | 207 | 219 | 200 | надземная | 37 | 2,06 | 1,55 | 60,74 | 30 | 1,92 | 1,51 | 55,67 |

| 12 | 207 | 219 | 200 | в непроходном канале | 33 | 2,34 | 1,50 | 54,78 | 23 | 2,50 | 1,55 | 60,76 |

| 13 | 207 | 219 | 200 | в непроходном канале | 33 | 2,34 | 1,50 | 54,78 | 23 | 2,50 | 1,55 | 60,76 |

| Ответвление А | ||||||||||||

| 14 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 15 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| 16 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 17 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 18 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 19 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| 20 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| Ответвление Б | ||||||||||||

| 21 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 22 | 100 | 108 | 100 | в непроходном канале | 24 | 3,21 | 1,79 | 42,67 | 16 | 3,59 | 1,95 | 51,09 |

| 23 | 100 | 108 | 100 | в непроходном канале | 24 | 3,21 | 1,79 | 42,67 | 16 | 3,59 | 1,95 | 51,09 |

| 24 | 125 | 133 | 125 | в непроходном канале | 26 | 2,96 | 1,70 | 46,87 | 18 | 3,19 | 1,79 | 52,69 |

| Ответвление В | ||||||||||||

| 25 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 26 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 27 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 28 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| Ответвление В1 | ||||||||||||

| 29 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| 30 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 31 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 32 | 100 | 108 | 100 | в непроходном канале | 24 | 3,21 | 1,79 | 42,67 | 16 | 3,59 | 1,95 | 51,09 |

| Ответвление Г | ||||||||||||

| 33 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 34 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| Ответвление Д | ||||||||||||

| 35 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 36 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 37 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| Ответвление Е | ||||||||||||

| 38 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 39 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| Магистральный трубопровод базы ОАО "Нарьян-Марстрой" | ||||||||||||

| 40 | 14 | 18 | 15 | в непроходном канале | 12 | 6,42 | 3,47 | 22,27 | 7 | 8,21 | 5,14 | 37,30 |

| 41 | 125 | 133 | 125 | надземная | 27 | 2,82 | 1,83 | 55,36 | 22 | 2,62 | 1,75 | 50,09 |

| 42 | 150 | 159 | 150 | надземная | 30 | 2,54 | 1,72 | 57,60 | 24 | 2,40 | 1,67 | 53,52 |

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| 43 | 150 | 159 | 150 | надземная | 30 | 2,54 | 1,72 | 57,60 | 24 | 2,40 | 1,67 | 53,52 |

| 44 | 150 | 159 | 150 | надземная | 30 | 2,54 | 1,72 | 57,60 | 24 | 2,40 | 1,67 | 53,52 |

| 45 | 150 | 159 | 150 | надземная | 30 | 2,54 | 1,72 | 57,60 | 24 | 2,40 | 1,67 | 53,52 |

| 46 | 150 | 159 | 150 | надземная | 30 | 2,54 | 1,72 | 57,60 | 24 | 2,40 | 1,67 | 53,52 |

| Ответвление Ж | ||||||||||||

| 47 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 48 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 49 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 50 | 82 | 89 | 80 | надземная | 22 | 3,46 | 2,10 | 49,04 | 17 | 3,39 | 2,07 | 47,57 |

| Ответвление З | ||||||||||||

| 51 | 14 | 18 | 15 | в непроходном канале | 12 | 6,42 | 3,47 | 22,27 | 7 | 8,21 | 5,14 | 37,30 |

| 52 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| Ответвление И | ||||||||||||

| 53 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 54 | 51 | 57 | 50 | надземная | 18 | 4,23 | 2,48 | 42,13 | 14 | 4,11 | 2,42 | 40,37 |

| Отдельные участки | ||||||||||||

| 55 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| 56 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 57 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 58 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 59 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 60 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 61 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 62 | 27 | 32 | 25 | в непроходном канале | 14 | 5,50 | 2,88 | 30,03 | 9 | 6,38 | 3,49 | 39,84 |

| 63 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 64 | 14 | 18 | 15 | в непроходном канале | 12 | 6,42 | 3,47 | 22,27 | 7 | 8,21 | 5,14 | 37,30 |

| 65 | 125 | 133 | 125 | в непроходном канале | 26 | 2,96 | 1,70 | 46,87 | 18 | 3,19 | 1,79 | 52,69 |

| 66 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 67 | 33 | 38 | 32 | в непроходном канале | 15 | 5,14 | 2,67 | 31,66 | 10 | 5,74 | 3,05 | 38,90 |

| 68 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 69 | 21 | 25 | 20 | в непроходном канале | 13 | 5,93 | 3,14 | 26,81 | 8 | 7,18 | 4,14 | 39,28 |

| 70 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 71 | 33 | 38 | 32 | в непроходном канале | 15 | 5,14 | 2,67 | 31,66 | 10 | 5,74 | 3,05 | 38,90 |

| 72 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| № участка | dвн, мм | dн, мм |

d0, мм |

Способ прокладки | подающая линия | обратная линия | ||||||

|

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм |

ql |

rtot, (м∙оС)/Вт |

В | δ, мм | |||||

| 73 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 74 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 75 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 11 | 5,22 | 2,74 | 49,66 |

| 76 | 21 | 25 | 20 | в непроходном канале | 13 | 5,93 | 3,14 | 26,81 | 8 | 7,18 | 4,14 | 39,28 |

| 77 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 78 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 79 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 80 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 81 | 14 | 18 | 15 | в непроходном канале | 12 | 6,42 | 3,47 | 22,27 | 7 | 8,21 | 5,14 | 37,30 |

| 82 | 82 | 89 | 80 | в непроходном канале | 21 | 3,67 | 1,97 | 43,22 | 14 | 4,10 | 2,17 | 52,00 |

| 83 | 40 | 45 | 40 | в непроходном канале | 16 | 4,82 | 2,50 | 33,65 | 11 | 5,22 | 2,73 | 38,90 |

| 84 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 85 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 86 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 87 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 88 | 51 | 57 | 50 | в непроходном канале | 17 | 4,53 | 2,36 | 38,66 | 12 | 4,79 | 2,49 | 42,53 |

| 89 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 90 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 91 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

| 92 | 70 | 76 | 70 | в непроходном канале | 20 | 3,85 | 2,05 | 39,72 | 13 | 4,42 | 2,32 | 50,02 |

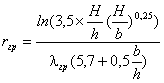

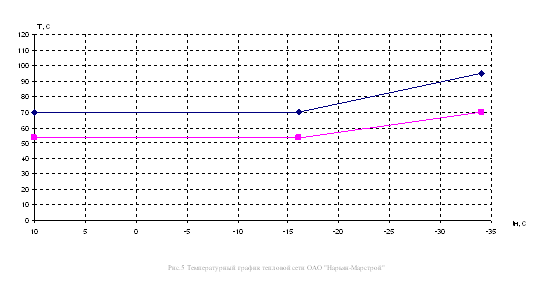

1.7 Построение температурного графика

Температурный график подающей линии тепловой сети строится по зависимости:

![]() (1.14)

(1.14)

Температурный график обратной линии тепловой сети строится по зависимости:

![]() (1.15)

(1.15)

где: tв =20 оС – расчётная температура внутреннего воздуха помещения

tн =1,2 оС – текущая температура наружного воздуха (равна средней годовой температуре наружного воздуха)

tн.о =-34 оС – температура наружного воздуха для проектирования систем отопления

![]() - температурный

напор нагревательного прибора

- температурный

напор нагревательного прибора

![]() оС (1.16)

оС (1.16)

![]() - расчётный

перепад температуры воды тепловой сети

- расчётный

перепад температуры воды тепловой сети

![]() оС

оС

![]() - расчётный

перепад температур в местной системе отопления

- расчётный

перепад температур в местной системе отопления

![]() оС

оС

1.8 Выбор теплообменников на нужды ГВС

Для обеспечения горячей водой в микрорайоне имеются два тепловых пункта в которых установлены скоростные водо-водяные подогреватели.

Но в связи с возросшей за последнее десятилетие численностью населения и подключения новых абонентов имеется нехватка горячей воды, что подвинуло меня к пересчёту нагрузки и выбору оборудования.

Объекты жилого микрорайона не подключенные к тепловым пунктам получают горячее водоснабжение от сторонней организации МУП «ПОК и ТС»

1.8.1 Тепловой расчёт

Нагрузку на теплообменные аппараты в тепловых пунктах находим суммированием нагрузок отдельных абонентов.

![]() (1.17)

(1.17)

Нагрузка отдельных

абонентов: ![]() (1.18)

(1.18)

где: а – норма потребления горячей воды, л/(сут∙чел).

m – число жителей.

tг и tх – температура горячей и холодной воды, ºС

Ср – теплоемкость воды, Вт/(м2∙К).

1,2 – коэффициент учитывающий остывание воды в трубах.

Площадь поверхности нагрева скоростных водоподогревателей:

![]() (1.19)где:

Q – расчётный расход теплоты, кВт.

(1.19)где:

Q – расчётный расход теплоты, кВт.

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К)

Δt – среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой средой, ºС.

Коэффициент теплопередачи подогревателя:

![]() (1.20)

(1.20)

где: μ – коэффициент, учитывающий накипь и загрязнение трубок, для латунных трубок работающих в условиях прямоточного водоснабжения на чистой воде μ = 0,85

α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи от греющей среды к стенкам трубок и от стенок к нагреваемой воде, Вт/(м2∙К).

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенкам трубок:

![]() (1.21)где:

tср – средняя температура теплоносителя, ºС.

(1.21)где:

tср – средняя температура теплоносителя, ºС.

ω – скорость теплоносителя, м/с

d – внутренний диаметр трубок (dвн) или эквивалентный диаметр межтрубного пространства (dэкв), м. Средняя температура теплоносителя:

![]() (1.22)

(1.22)

где:t1 и t2–температура теплоносителя на входе и на выходе из теплообменника, ºС.

Скорость теплоносителя:

![]() (1.23)

(1.23)

где: G – расход теплоносителя, кг/с.

f – площадь прохода теплоносителя, м2.

ρ – плотность теплоносителя, кг/м3

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

![]() (1.24)

(1.24)

где: Dв – внутренний диаметр корпуса подогревателя, м.

dн – наружный диаметр трубок подогревателя, м.

z – число трубок в живом сечении подогревателя.

Среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой:

![]() (1.25)

(1.25)

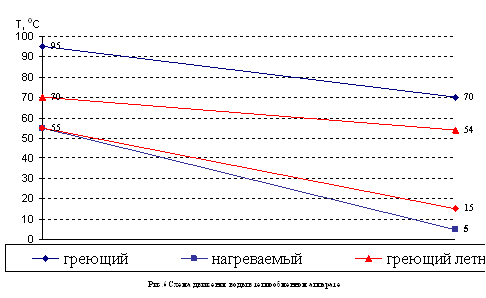

где: Δtб, Δtм – разности температур между греющим и нагреваемым теплоносителями на входе и выходе теплообменника (схема движения теплоносителей – противоточная, представлена на рисунке 5).

Число секций подогревателя:

![]() (1.26)где:

Fрас – расчётная

площадь нагрева теплообменника.

(1.26)где:

Fрас – расчётная

площадь нагрева теплообменника.

Fсек – площадь одной секции теплообменника.

1.8.2 Гидравлический расчёт

Расчет сводится к определению потерь напора греющей и нагреваемой воды. Потери давления в подогревателе, слагаются из потерь на трение и потерь в местных сопротивлениях:

![]() (1.27)

(1.27)

где: λ – коэффициент трения;

l – длина одного хода, м.;

d – внутренний или эквивалентный диаметр, м;

Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;

ω – скорость воды в трубках или межтрубном пространстве, м/с2;

n – число секций;

Так же гидравлический расчёт можно представить в виде:

![]() (1.28)

(1.28)

Вода в трубках:

– для одной

секции![]()

– для двух секций![]()

Вода в межтрубном пространстве:

– для одной

секции ![]()

– для двух секций![]()

Данные для расчёта теплообменного оборудования приведены в таблице 5.

Расчёт теплообменного аппарата приведён в таблице 6.

Для обеспечения нормальной работы теплообменников в тепловых пунктах устанавливаем циркуляционные насосы «К 8/18» по два в каждом. Для обеспечения бесперебойного снабжения холодной водой, в тепловых пунктах установлены подпорные насосы «К 20/30».

Таблица 5. Расчёт нагрузки на теплообменники

| Объект | Норма расхода ГВС л/сут./чел | Кол-во человек | Тепловая нагрузка Qгвс, Вт | Расход греющего ТН. G1, кг/с | Расход нагреваемого ТН. G2, кг/с кг/с | |||

| Тепловой пункт №1 | ул. 60лет СССР д. 1 | 105 | 61 | 18623 | Средне отопительный режим | Летний режим | Средне отопительный режим | Летний режим |

| ул. 60лет СССР д. 3 | 105 | 54 | 16486 | |||||

| ул. 60лет СССР д. 5 | 105 | 51 | 15570 | |||||

| МДС №48 "Сказка" | 25 | 167 | 12139 | |||||

| ул. Меньшикова д. 10а | 105 | 30 | 9159 | |||||

| ул. Меньшикова д. 12 | 62 | 30 | 5408 | |||||

| ул. Меньшикова д. 12а | 62 | 43 | 7752 | |||||

| ул. Меньшикова д. 14 | 105 | 30 | 9159 | |||||

| Итого: | 94298 | 0,90 | 1,35 | 0,45 | 0,45 | |||

| Тепловой пункт №2 | ул. Меньшикова д. 11 | 105 | 141 | 43048 | Средне отопительный режим | Летний режим | Средне отопительный режим | Летний режим |

| ул. Меньшикова д. 11а | 105 | 2 | 611 | |||||

| ул. Меньшикова д. 13 | 105 | 130 | 39689 | |||||

| ул. Меньшикова д. 15 | 105 | 145 | 44269 | |||||

| ул. Меньшикова д. 15а | 105 | 2 | 611 | |||||

| Спорткомплекс | 65 | 270 | 51029 | |||||

| КНС | 5 | 1 | 15 | |||||

| Итого: | 179270 | 1,71 | 2,57 | 0,86 | 0,86 | |||

Таблица 6. Расчёт теплообменников

| Тепловой пункт №1 | Тепловой пункт №2 | |||

| Средне отопительный режим | Летний режим | Средне отопительный режим | Летний режим | |

| Q, Вт | 304760 | 243808 | 160306 | 128245 |

|

ωпред, м/с |

1 | 1 | 1 | 1 |

| ρ1, кг/м3 | 970,175 | 982,2 | 970,175 | 982,2 |

| ρ2, кг/м3 | 995,67 | 992,24 | 995,67 | 992,24 |

| fпред1, м2 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0016 | 0,0018 |

| fпред2, м2 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0008 |

| fуточ1., м2 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 |

| fуточ2., м2 | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 |

| ω1, м/с | 1,29 | 1,50 | 0,68 | 0,79 |

| ω2, м/с | 1,35 | 1,36 | 0,71 | 0,71 |

| α1, Вт/(м2*К) | 8575,49 | 8701,00 | 5129,24 | 5204,31 |

| α2, Вт/(м2*К) | 6642,07 | 7203,11 | 3972,80 | 4308,38 |

| dэкв, м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| dвн, м | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

| μ | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

| к, Вт/(м2*К) | 3181,53 | 3349,65 | 1902,96 | 2003,51 |

| Δt ºC | 51,49 | 21,24 | 51,49 | 21,24 |

| Fрасч, м2 | 1,86 | 3,43 | 1,64 | 3,01 |

| Fсек, м2 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

| nпред | 1,42 | 2,62 | 1,25 | 2,30 |

| nуст | 3 | 3 | ||

| F уст. М2 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |

| Гидравлический расчёт | ||||

| ΔР1 | 16,76 | 22,91 | 60,57 | 82,81 |

| ΔР2 | 17,08 | 17,13 | 61,71 | 61,93 |

| ΔH1 | 1,76 | 2,38 | 6,36 | 8,59 |

| ΔH2 | 1,75 | 1,76 | 6,32 | 6,36 |

| Технические характеристики теплообменников | ||||

| тип | 04ОСТ 34-588-68 | |||

| Dн, мм | 76 | |||

| Dвн, мм | 69 | |||

| L, мм | 4300 | |||

| l, мм | 80 | |||

| Число трубок z | 7 | |||

2.Электроснабжение жилого микрорайона

2.1 Описание схемы электроснабжения жилого микрорайона

Основной источник электроснабжения жилого микрорайона является городская электростанция (внешний источник), электроэнергия напряжением 6 кВ поступает по кабельной линии (Город№1) на трансформаторную подстанцию.

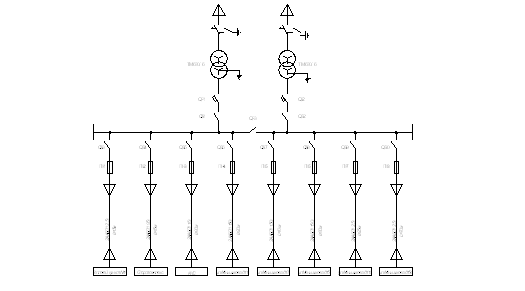

Вся нагрузка жилого микрорайона равномерно распределена на три трансформаторных подстанции, на каждой из которых установлено по два трансформатора мощностью 630 кВА и напряжением на низкой стороне 0,4 кВт каждый.

Схема всего электроснабжения представлена на рис.7

Рис.7.Схема электроснабжения жилого микрорайона

2.2 Определение расчетных нагрузок жилого массива

Для определения

расчётных нагрузок необходимо знать установленную мощность Рном, группы

приёмников и коэффициенты мощности ![]() и использования

Ки данной группы.

и использования

Ки данной группы.

Определим расчетные электрические нагрузки цеха методом упорядоченных диаграмм. По этому методу расчётную активную нагрузку приёмников электроэнергии на всех ступенях питающих и распределительных сетей определяют по средней мощности и коэффициенту максимума.

Расчетная максимальная нагрузка группы, однородных по режиму работы, электроприемников определяется по формуле:

![]() (2.1)

(2.1)

где ![]() – групповой коэффициент максимума;

– групповой коэффициент максимума;

![]() – групповой

коэффициент использования активной мощности,

– групповой

коэффициент использования активной мощности,

![]() (2.2)

(2.2)

где ![]() – индивидуальный коэффициент

использования;

– индивидуальный коэффициент

использования;

![]() – номинальная

мощность злектроприемника.

– номинальная

мощность злектроприемника.

Для определения

![]() необходимо найти эффективное

число электроприемников nэ

необходимо найти эффективное

число электроприемников nэ

(2.3)

(2.3)

Существуют упрощенные

способы нахождения ![]() :

:

1) если фактическое число электроприемников ![]() то

то ![]() , при

, при

![]() ;

;

2) при ![]() и

и ![]()

Расчетные нагрузки для группы приемников определяют по формулам:

![]() (2.4)

(2.4)![]() (2.5)

(2.5)![]() (2.6)

(2.6)

Расчетные активная и реактивная нагрузки:

![]() (2.7)

(2.7)![]() (2.8)

(2.8)

Где: ![]() – коэффициент максимума реактивной

нагрузки

– коэффициент максимума реактивной

нагрузки

если ![]() , то

, то ![]()

если ![]() , то

, то ![]()

![]() – коэффициент,

из таблицы с учётом эффективного числа электроприемников

– коэффициент,

из таблицы с учётом эффективного числа электроприемников ![]() и коэффициента использования

и коэффициента использования

![]() :

:

![]() (2.9)

(2.9)![]() (2.10)

(2.10)

Результаты расчета сведены в таблицу 7.

Таблица 7. Расчётные нагрузки

| Элементы сети | n | Рном, кВт | ΣРном, кВт | Ки.а | m | cosφ | tgφ | Средние нагрузки | Максимальные нагрузки |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Рс, кВт | Qс, квар | Sс, кВА | nэ | Км.а. | Км.р. | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Тепловой пункт №1 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Насос циркуляционный К 8/18 (4А802У3) | 2 | 1,5 | 3 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 2,4 | 1,49 | 2,82 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Насос холодной воды К 20/30 (4А100S2У3) | 2 | 4 | 8 | 0,8 | 0,89 | 0,51 | 6,4 | 3,28 | 7,19 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по тепловому пункту №1 | 4 | – | 11 | 0,8 | >3 | 0,88 | 0,54 | 8,8 | 4,77 | 10,01 | 4 | 1,14 | 1,1 | 10,03 | 5,24 | 11,32 | 16,34 |

|

|||||||||||||||||

| ул. Меньшикова д. 11 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 48 | 2 | 96 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 48 | 14,00 | 50,00 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 48 | 1 | 48 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 38,4 | 7,80 | 39,18 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 24 | 1,5 | 36 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 10,8 | 3,55 | 11,37 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Стиральная машина автомат | 48 | 3 | 144 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 43,2 | 15,68 | 45,96 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 24 | 0,5 | 12 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 6 | 1,97 | 6,32 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 48 | 1,5 | 72 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 14,4 | 4,73 | 15,16 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по ул. Меньшикова д. 11 | 240 | – | 408 | 0,39 | >3 | 0,95 | 0,32 | 160,8 | 47,73 | 167,73 | 198 | 1,05 | 1 | 168,84 | 47,73 | 175,46 | 253,25 |

|

|||||||||||||||||

| ул. Меньшикова д. 13 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 48 | 2 | 96 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 48 | 14,00 | 50,00 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 48 | 1 | 48 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 38,4 | 7,80 | 39,18 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 24 | 1,5 | 36 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 10,8 | 3,55 | 11,37 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Стиральная машина автомат | 48 | 3 | 144 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 43,2 | 15,68 | 45,96 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 24 | 0,5 | 12 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 6 | 1,97 | 6,32 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 48 | 1,5 | 72 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 14,4 | 4,73 | 15,16 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по ул. Меньшикова д. 13 | 240 | – | 408 | 0,39 | >3 | 0,95 | 0,32 | 160,8 | 47,73 | 167,73 | 198 | 1,05 | 1 | 168,84 | 47,73 | 175,46 | 253,25 |

|

|||||||||||||||||

| Элементы сети | n | Рном, кВт | ΣРном, кВт | Ки.а | m | cosφ | tgφ | Средние нагрузки | Максимальные нагрузки |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Рс, кВт | Qс, квар | Sс, кВА | nэ | Км.а. | Км.р. | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А |

|

|||||||||||||||||||||||||

| ул. Меньшикова д. 15 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 48 | 2 | 96 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 48 | 14,00 | 50,00 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 48 | 1 | 48 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 38,4 | 7,80 | 39,18 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 24 | 1,5 | 36 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 10,8 | 3,55 | 11,37 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Стиральная машина автомат | 48 | 3 | 144 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 43,2 | 15,68 | 45,96 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 24 | 0,5 | 12 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 6 | 1,97 | 6,32 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 48 | 1,5 | 72 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 14,4 | 4,73 | 15,16 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по ул. Меньшикова д. 15 | 240 | – | 408 | 0,39 | >3 | 0,95 | 0,32 | 160,8 | 47,73 | 167,73 | 198 | 1,05 | 1 | 168,84 | 47,73 | 175,46 | 253,25 |

|

|||||||||||||||||

| ул. Меньшикова д. 11а |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 4 | 2 | 8 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 4 | 1,17 | 4,17 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 4 | 1 | 4 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 3,2 | 0,65 | 3,27 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 2 | 1,5 | 3 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 0,9 | 0,30 | 0,95 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Стиральная машина автомат | 2 | 3 | 6 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 1,8 | 0,65 | 1,91 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,5 | 0,16 | 0,53 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 2 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 0,6 | 0,20 | 0,63 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Печь сопротивления | 1 | 70 | 70 | 0,3 | 0,85 | 0,62 | 21 | 13,01 | 24,71 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по ул. Меньшикова д. 11а | 17 | – | 95 | 0,29 | >3 | 0,88 | 0,54 | 32 | 16,14 | 35,84 | 2 | 2,14 | 1,1 | 68,48 | 17,76 | 70,74 | 102,11 |

|

|||||||||||||||||

| ул. Меньшикова д. 15а |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 4 | 2 | 8 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 4 | 1,17 | 4,17 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 4 | 1 | 4 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 3,2 | 0,65 | 3,27 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 2 | 1,5 | 3 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 0,9 | 0,30 | 0,95 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Стиральная машина автомат | 2 | 3 | 6 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 1,8 | 0,65 | 1,91 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,5 | 0,16 | 0,53 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 2 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,95 | 0,33 | 0,6 | 0,20 | 0,63 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Печь сопротивления | 1 | 70 | 70 | 0,3 | 0,85 | 0,62 | 21 | 13,01 | 24,71 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Итого по ул. Меньшикова д. 15а | 17 | – | 95 | 0,29 | >3 | 0,88 | 0,54 | 32 | 16,14 | 35,84 | 2 | 2,14 | 1,1 | 68,48 | 17,76 | 70,74 | 102,11 |

|

|||||||||||||||||

| Элементы сети | n | Рном, кВт | ΣРном, кВт | Ки.а | m | cosφ | tgφ | Средние нагрузки | Максимальные нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||

| Рс, кВт | Qс, квар | Sс, кВА | nэ | Км.а. | Км.р. | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А | ||||||||||||||||||||||||||

| Спорткомплекс |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Холодильник | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,96 | 0,29 | 1 | 0,29 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||

| Телевизор | 2 | 1 | 2 | 0,8 | 0,98 | 0,20 | 1,6 | 0,32 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||

| Микроволновая печь | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,94 | 0,36 | 0,45 | 0,16 | 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||

| Оргтехника | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,25 | 0,08 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||

| Пылесос | 2 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 1,5 | 0,49 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||

| Печь сопротивления | 2 | 70 | 140 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 112 | 69,41 | 131,76 | ||||||||||||||||||||||||||

| Итого по спорткомплексу | 9 | – | 149 | 0,78 | >3 | 0,86 | 0,60 | 116,8 | 70,77 | 136,57 | 2 | 1,14 | 1,1 | 133,15 | 77,84 | 154,24 | 222,62 | ||||||||||||||||||

| КНС |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Насос фекальный 2СМ 80–50–200/2 (Р) (4А160S2У3) | 2 | 15 | 30 | 0,8 | 0,91 | 0,46 | 24 | 10,93 | 26,37 | ||||||||||||||||||||||||||

| Насос фекальный 2СМ 100–65–200/4 (Р) (4А112М4У3) | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 0,86 | 0,59 | 4,4 | 2,61 | 5,12 | ||||||||||||||||||||||||||

| Насос "ГНОМ" (4А802У3) | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,85 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||

| Тельфер (4А100S2У3) | 1 | 4 | 4 | 0,3 | 0,89 | 0,51 | 1,2 | 0,61 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||

| Итого по КНС | 5 | – | 41 | 0,73 | >3 | 0,90 | 0,49 | 30,05 | 14,44 | 33,34 | 3 | 1,29 | 1,1 | 38,76 | 15,88 | 41,89 | 60,47 | ||||||||||||||||||

Суммарная номинальная мощность приёмников освещения определяется по формуле:

![]() ,кВт

(2.11)

,кВт

(2.11)

где: ![]() –удельная установленная мощность

приёмников освещения на 1м2 освещаемой площади, кВт/м2

–удельная установленная мощность

приёмников освещения на 1м2 освещаемой площади, кВт/м2

![]() –площадь

пола, определяемая по генплану, м2

–площадь

пола, определяемая по генплану, м2

Расчётная активная мощность приёмников освещения также определяется по методу коэффициента спроса:

![]() ,кВт

(2.12)

,кВт

(2.12)

где: ![]() –коэффициент спроса приёмников

освещения, определяемый по справочным данным

–коэффициент спроса приёмников

освещения, определяемый по справочным данным

![]() =0,85–для

светильников внутреннего освещения;

=0,85–для

светильников внутреннего освещения;

![]() –коэффициент,

учитывающий потери мощность в пускорегулирующей аппаратуре;

–коэффициент,

учитывающий потери мощность в пускорегулирующей аппаратуре;

![]() =1,25–для

люминесцентных ламп;

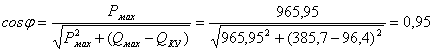

=1,25–для